新築マンション購入時には、不動産取得税という地方税がかかります。

不動産取得税は、新築マンションや他の不動産を取得した人に対して都道府県が課税する税金です。

購入時に物件価格だけでなく、諸費用や税金も考慮して資金計画を立てることが重要です。

この記事では、新築マンションの不動産取得税について、計算方法や税金の目安、軽減措置について分かりやすく解説します。

マンションを購入する際には、事前に不動産取得税についての知識を持つことで、資金計画をスムーズに進めることができます。

不動産取得税とは

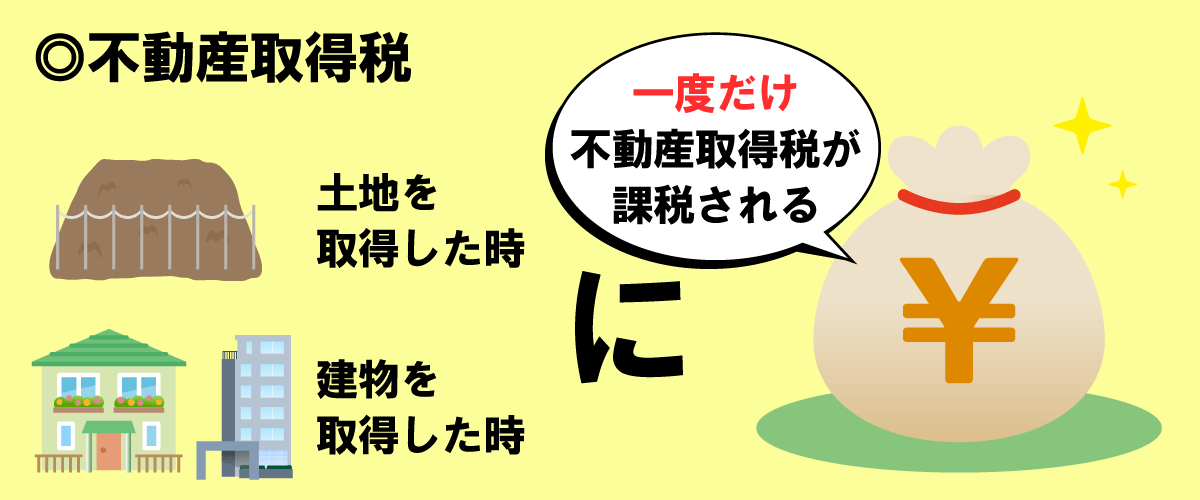

不動産取得税とは、土地や家屋の不動産を取得したときに一度だけかかる税金のことです。

例えば、新築マンションや中古戸建住宅の購入や、注文住宅により住宅を取得したときに、課税されます。

この税金は個人や法人に対して課税され、取得した不動産が所在する都道府県に納める必要があります。

つまり海外の物件を取得した場合は、課税されません。

不動産取得税は土地と建物の両方に対して課税されるもので、新築マンションを購入した場合は土地と建物の双方に税金を支払う必要があります。

新築マンションの不動産取得税=土地の不動産取得税+建物の不動産取得税

不動産取得の定義には、購入だけでなく贈与や交換、改築や増築なども含まれます。有償・無償や登記の有無に関わらず、取得した原因や不動産の種類に関係なく課税されることを覚えておきましょう。

なお、固定資産税や都市計画税は毎年支払う必要がありますが、不動産取得税は取得時に1回だけ支払われます。

不動産取得税は地方税で、不動産を取得した人が都道府県に納めますが、中古マンションを購入した場合は、登記後おおむね3~4ヵ月後に通知が届きます。

不動産取得税はいつ来るのかについては、「不動産取得税はいつ来る?いくら払う?計算方法を分かりやすく解説!」で詳しくまとめていますので、ご確認ください。

不動産取得税の計算方法

新築マンションの不動産取得税の計算式は以下の通りです。

不動産取得税額=固定資産税評価額(課税標準)×税率

土地であっても建物であっても、基本の計算式は同じです。

この基本の計算式から、土地・建物それぞれの軽減措置や控除が適用されます。

課税標準

不動産取得税の固定資産税評価額(課税標準)とは 、不動産取得税を算出する際に使用する算定基準のことです。

不動産取得税の場合、一般的には固定資産税評価額が課税標準額として使用されます。

固定資産税評価額は、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格であり、土地や建物の評価に基づいて算出されます。

土地の固定資産税評価額は、公示地価を基準に売買価格の70%程度が目安とされています。

ちなみに建物の場合は50~60%程度が目安とされていますが、再建築価格を基準にしています。これは、同じ建物を再建築するのに必要な費用を指します。

固定資産税評価額は、市町村の固定資産課税台帳を通じて確認することができますが、一般の人が閲覧することは難しい場合があります。

マンションを購入する前に固定資産税評価額を知りたい場合は、不動産会社に相談しましょう。

税率

| 不動産 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 土地(すべての土地) | 4% | 3% |

| 家屋(住宅) | 4% | 3% |

| 家屋(住宅以外) | 4% | – |

・本則税率とは、基本となる税率(本来の税率)

・軽減税率とは、要件を満たすことで税率を軽くしたもの

税の負担を軽減する措置。

軽減する手段としては、税率を下げたり、控除額を設けるなどがある。

不動産取得税の税率は、土地家屋ともに本則税率は4%ですが、軽減措置の要件を満たせば軽減税率3%が適用されます。

課税される家屋には、新築・中古関係なく一戸建てやマンションも含まれます。

よって、不動産取得税の軽減税率は、土地・建物が適用対象となります。

新築マンションでの不動産取得税の軽減措置

不動産取得税の軽減措置では、「課税標準」「税率」「納税額」ごとに特例が設けられています。

- ①課税標準の特例

- (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)

- (2)宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例

- ②税率の特例

- (1)住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例

- ③納税額の特例

- (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(中古マンション)

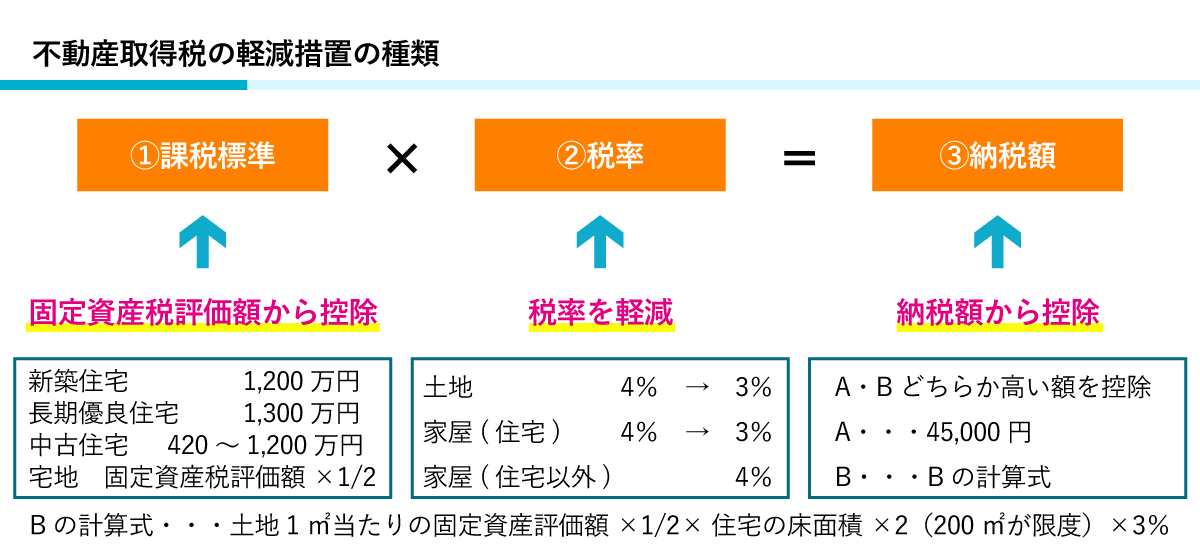

①課税標準の特例

不動産取得税の「課税標準の特例」の中で、新築マンションが対象となるのは、以下の2つです。

- (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)

- (2)宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例

(1)不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)

| 特例の適用要件 | 課税標準から控除される額 (一戸につき) |

||

|---|---|---|---|

| 不動産 | 床面積 | 期日 | |

| 新築・増築・改築の住宅 (新築住宅購入も含む) |

床面積が50㎡以上240㎡以下 (戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下) |

– | 1,200万円 |

| 新築の長期優良住宅 | 2024年(令和6年)3月31日までに取得 | 1,300万円 | |

こちらは 『住宅の建築をした場合に、一戸につき課税標準から1,200万円(1,300万円)を控除』する特例です。

不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

- 個人が自己の居住の用に供する新築マンションであること

- 新築・増築・改築の住宅または、新築の長期優良住宅であること

- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること

- 期日要件を満たすこと(新築の長期優良住宅のみ)

個人が自己の居住の用に供する新築マンションであること

不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)は、「個人が自己の居住の用に供する住宅」であることが条件の一つです。

「個人が自己の居住の用に供する」住宅とは、

- 個人が自分が住むための居住用として取得した住宅

のことですで、新築マンションも該当します。

また、こちらはあくまで個人が対象ですので、法人の場合は適用されません。

ただし、セカンドハウスや個人が住む賃貸用マンションの場合は、対象となります。

新築・増築・改築の住宅または新築の長期優良住宅であること

新築・増築・改築の住宅とは、具体的に以下のようなものが該当します。

- 建売住宅を購入

- 注文住宅を建築

- 新築分譲マンションを購入

- 新築マンション1棟を購入

- マンションを建築

よって、新築マンションを購入した場合も特例の対象となります。

ちなみに、特例では一戸につき控除されますので、賃貸用マンション(総戸数8戸)を建築した場合は

で計算されます。

もう一つ、「新築の長期優良住宅であること」とありますが、長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するためのにいくつかの条件を満たした住宅のことを指します。

長期優良住宅として認定してもらうには、着工前に申請が必要となります。

購入する新築マンションが長期優良住宅かどうかは不動産屋に確認しましょう。

長期優良住宅に認定されている新築マンションはそう多くありませんが。今後住宅の性能についても見直されてきているので、増えていく可能性が高いです。

尚、長期優良住宅に認定されている新築マンションの場合は、控除額が100万円上乗せされて、1,300万円の控除が受けられます。

床面積が50㎡以上240㎡以下であること

こちらの特例を受けるには、以下の「床面積」の要件を満たす必要があります。

| 床面積下限 | 床面積 上限 |

||

|---|---|---|---|

| 戸建の住宅 | 戸建以外の住宅 (マンションやアパートなど) |

||

| 貸家以外 | 50㎡以上 | 50㎡以上 | 240㎡以下 |

| 貸家 | 50㎡以上 | 40㎡以上 | 240㎡以下 |

床面積の要件は 『床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)』であることです。

マンションの床面積の範囲については、専有面積に「共用部分を持ち分に応じて按分した面積」が加算されます。

マンションの床面積=専有面積+共用面積(持ち分に応じて按分した面積)

専有面積とは、所有者個人が所有する専有部分の面積(区切られた室内部分)。

共用面積とは、マンションの所有者全員で共有する部分の面積(廊下、エレベータなど)。

共用面積は、具体的に廊下や、エレベーター、駐車場、駐輪場、物置なども含まれます。

この床面積の要件を満たした新築未使用住宅を「特例適用住宅」と言います。

期日要件を満たすこと(新築の長期優良住宅のみ)

ここまでの要件を満たせば、不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)を受けられますが、新築の長期優良住宅場合は、もう一つだけ要件を満たす必要があります。

それは、以下の期日要件です。

- 2024年(令和6年)3月31日までに新築の長期優良住宅を取得すること

こちらは、現在長期優良住宅に認定されている新築マンションを購入すれば、自動的に期日要件を満たしているので、そこまで気にする必要はありません。

関係法令

【特例】

(不動産取得税の課税標準の特例)

第七十三条の十四 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。

( 地方税法第七十三条の十四)

(不動産取得税の課税標準の特例)

9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を平成三十二年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。

(地方税法附則第十一条の9)

【特例の要件】

(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)

第三十七条の十六 法第七十三条の十四第一項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。

一 共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築二 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築

(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)

第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。

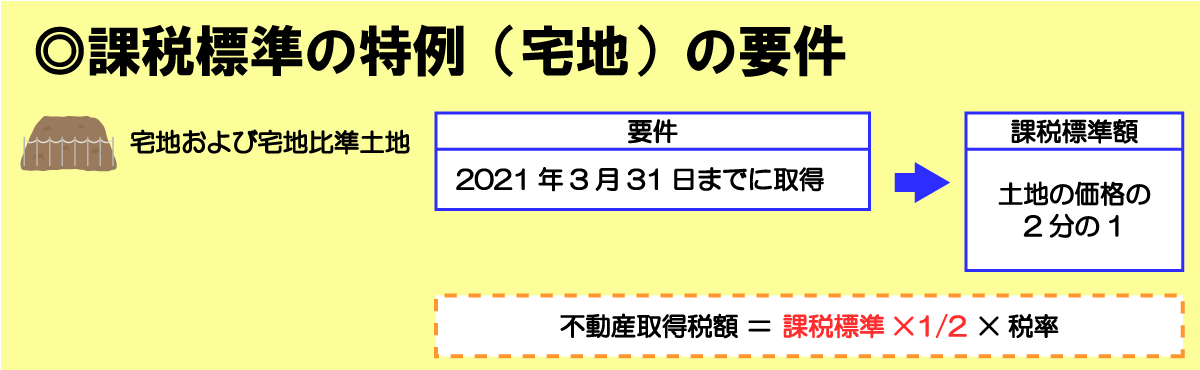

(2)宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例

| 特例の適用要件 | 課税標準の額 | |

|---|---|---|

| 不動産 | 期日 | |

| 宅地および宅地比準土地 | 2024年(令和6年)3月31日までに取得 | 土地の価格の2分の1 |

こちらは、土地の地目が 『宅地及び宅地比準土地の場合に、課税標準が1/2』になる特例です。

こちらの特例が適用されると、課税標準が半額(1/2)となります。

なお、「宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例」を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

- 土地の地目が宅地及び宅地比準土地であること

- 期日要件を満たすこと

土地の地目が宅地及び宅地比準土地であること

土地の地目とは、土地の用途(利用状況)によって区分したものです。

建物の敷地であれば「宅地」、農耕地であれば「田」「畑」のように20種類以上の地目がある。

不動産取得税が課税される土地は、全ての地目が対象ですが、こちらの特例を受けるには、土地の地目が宅地及び宅地比準土地であることが条件となります。

・宅地以外の土地で、その土地と状況が類似する他の宅地価格に比準して決定される土地のこと

・市街化区域にある農地や雑種地でも宅地として利用できる土地が該当する

新築マンションの土地の地目は宅地に該当しますので、こちらの特例が適用されます。

期日要件を満たすこと

もう一つの要件は、期日要件で以下の期日を満たす必要があります。

- 2024年(令和6年)3月31日までに宅地及び宅地比準土地を取得すること

関係法令

【特例と要件】

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第十一条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

( 地方税法附則第十一条の五)

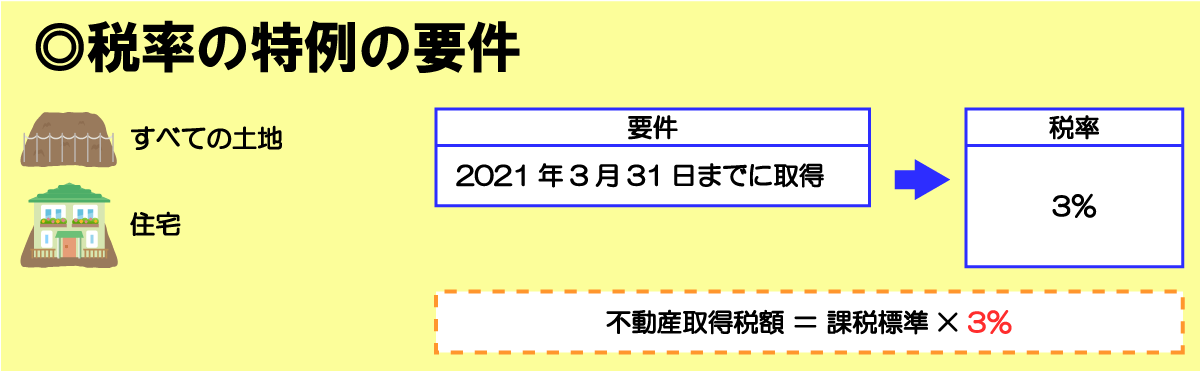

②税率の特例

中古マンションでの不動産取得税の「税率の特例」は、以下の1つです。

- (1)住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例

(1)住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例

| 不動産 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 土地(すべての土地) | 4% | 3% |

| 家屋(住宅) | 4% | 3% |

| 家屋(住宅以外) | 4% | – |

| 特例の適用要件 | 税率 | |

|---|---|---|

| 不動産 | 期日 | |

| 住宅または土地 (店舗や事務所など住宅以外の家屋は含まない) |

2024年(令和6年)3月31日までに取得 | 3% |

こちらは 『住宅または土地を取得した場合に、税率が3%』になる特例です。

こちらの対象は、土地や家屋になりますので、新築マンションの土地と新築マンションの建物それぞれの不動産取得税の税率を3%にすることができます。

ただし、店舗や事務所など住宅以外の家屋は含まないませんので、新築マンションを事務所用で利用する場合は、適用外となります。

要件は、以下の期日要件の一つのみとなります。

- 2024年(令和6年)3月31日までに住宅または土地を取得すること

関係法令

【特例と要件】

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第十一条の二 平成十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

(地方税法附則第十一条の二)

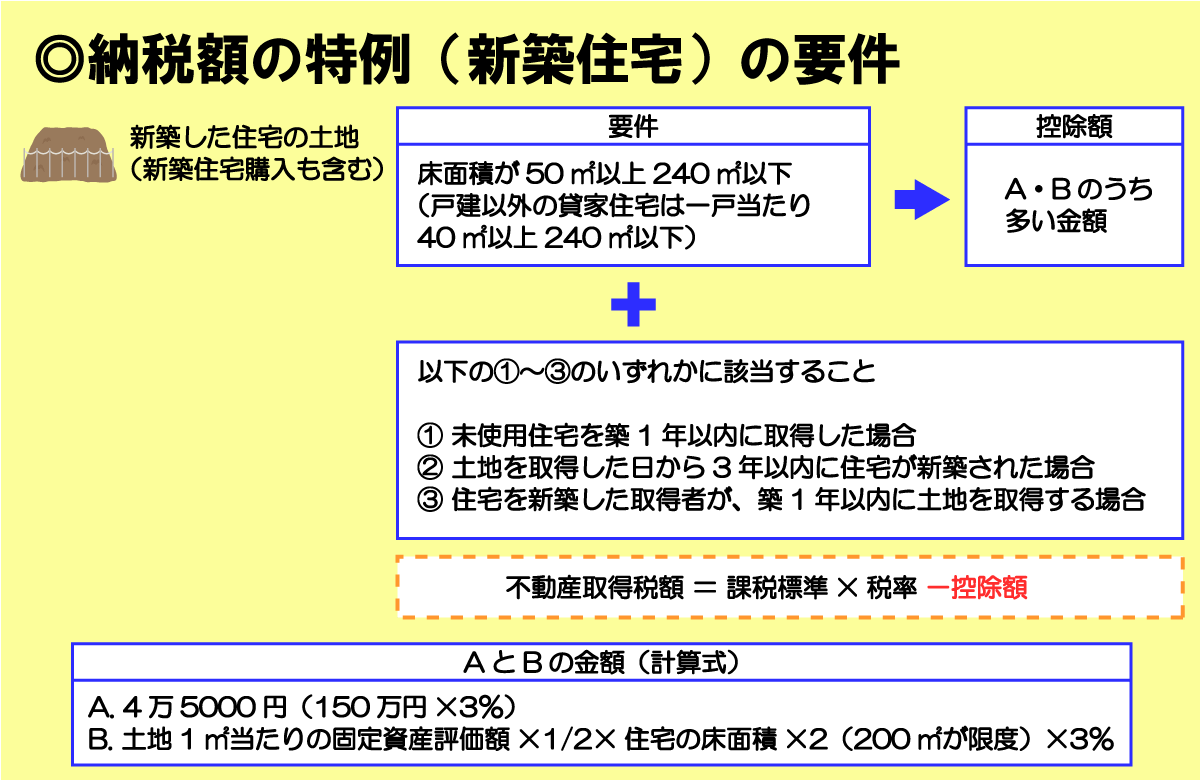

③納税額の特例

不動産取得税の「納税額の特例」は、以下の1つです。

- (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築マンション)

(1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築マンション)

| 納税額から控除される額(一戸につき) | ||

|---|---|---|

| A・Bのうち、多い金額を納税額から控除する

A. 4万5000円(150万円×3%) |

||

| 特例の適用要件 | ||

| 不動産 | 住宅の床面積 | |

| 特例適用住宅を新築した土地 | 床面積が50㎡以上240㎡以下 (戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下) |

|

| 土地と住宅の取得時期 | パターン | 内容 |

| 土地と住宅を同時に取得 | 未使用住宅を築1年以内に取得した場合 | |

| 土地を住宅より先に取得 | 土地を取得した日から3年以内(やむを得ない事情がある場合は4年)[2021年(令和3年)3月31日までの特例]に住宅が新築された場合 | |

| 土地を住宅より後に取得 | 土地を借りるなどして住宅を新築した取得者が、築1年以内に該当する土地を取得する場合 | |

こちらは 『特例適用住宅を新築した土地を取得した場合に、A・Bのうち多い金額を納税額から控除』する特例です。

「特例適用住宅を新築した土地を取得した場合」には、

- 土地と住宅を同時に取得(建売住宅)

- 土地を住宅より先に取得(注文住宅)

- 土地を住宅より後に取得(借地に新築など)

の3つのパターンがあります。

それぞれに、「取得時期」の要件が設けられており、要件を満たすと納税額から控除されます。

「特例適用住宅」とは、

- 床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)

の「床面積」要件を満たした新築未使用住宅のことです。

「納税額の特例」は、土地に対しての特例ですが、特例適用住宅でない住宅を取得した場合は、適用されません。

「A・Bのうち、多い控除額」のA・Bは、

- A. 4万5000円(150万円×3%)

B. 土地1㎡当たりの固定資産評価額×1/2×住宅の床面積×2(200㎡が限度)×3%

です。

Aの控除額を厳密に言えば、「税額から百五十万円に税率(特例で3%)を乗じて得た額を減額する」ものとされています。

Bの控除額は、取得した

- 土地の敷地面積

- 土地の固定資産税評価額

- 住宅の床面積(延床面積)

から求められます。

建物の各階の床面積を合計した面積。

1階:60㎡ 2階:50㎡

延床面積:60㎡+50㎡=110㎡

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 土地の敷地面積 | 110㎡ |

| 土地の固定資産税評価額 | 1200万円 |

| 住宅の延床面積 | 98㎡ |

例えば、こちらの条件でBの控除額を算出するとこのようになります。

よって、Aの45,000円よりBの控除額が多いので、納税額からBの金額が控除されます。

関係法令

【特例と要件】

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第七十三条の二十四 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

一 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

三 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

↓土地を住宅より先に取得した場合の特例

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。

(地方税法附則第十条の二の2)

↓Aの計算式の税率特例

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第十一条の二 平成十八年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(地方税法附則第十一条の二の2)

↓Bの計算式の会税標準特例

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第十一条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

( 地方税法附則第十一条の五)

不動産取得税の計算方法

新築マンションでの不動産取得税の軽減措置について理解したところで、実際に不動産取得税の計算方法を分かりやすく説明しています。

今回は、以下パターンで実際に不動産取得税がどうなるか計算してみます。

- 2020年築の新築マンションを購入

2023年築の新築マンションを購入

まず、以下の条件で新築マンションを購入したときの不動産取得税の計算方法を解説していきます。

| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 取得日 | 2020年5月1日 | 建物状態 | 新築 |

| 取得者 | 個人 | 建物用途 | 住宅 |

| 地目 | 宅地 | 延床面積 | 144㎡ |

| 土地面積 | 120㎡ | 建物購入価格 | 25,000,000円 |

| 土地購入金額 | 15,000,000円 | 建物の固定資産税評価額 | 12,500,000円 |

| 土地の固定資産税評価額 | 10,500,000円 |

※土地と建物は同時に取得しています。

基本となる不動産取得税の計算式は、

不動産取得税額=固定資産税評価額×4%

になります。

まずは、軽減措置が適用されなかった場合の不動産取得税を計算すると以下のようになります。

| 不動産 | 計算式 | 不動産取得税 |

|---|---|---|

| 住宅 | 12,500,000円×0.04 | 500,000円 |

| 宅地 | 10,500,000円×0.04 | 420,000円 |

| 合計 | 920,000円 | |

減額申告しなくても自動的に適用される軽減措置もありますが、軽減措置がまったく適用されない基本となる不動産取得税は92万円となります。

新築マンションを購入した際の軽減措置は以下の通りでした。

- ①課税標準の特例

- (1)不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)

- (2)宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例

- ②税率の特例

- (1)住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例

- ③納税額の特例

- (1)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(中古マンション)

それぞれ軽減措置が適用されるか確認していきます。

(2)不動産取得税の課税標準の特例(新築マンション)

こちらは

- 床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)

であれば、軽減措置が適用されます。

住宅の床面積は「144㎡」で範囲内ですので、適用対象です。

(3)宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例

こちらは

- 2024年(令和6年)3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地

であれば、軽減措置が適用されます。

取得日は2020年5月1日ですので、適用対象です。

(1)住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例

こちらは

- 2024年(令和6年)3月31日までに住宅または土地を取得

すれば、軽減措置が適用されます。

取得日は2020年5月1日ですので、適用対象です。

(2)住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(新築マンション)

こちらは

- 床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)

- 未使用住宅を築1年以内に取得

で、軽減措置が適用されます。

土地と住宅を同時に購入しているので、適用対象です。

こちらの特例はA・Bのうち、多い金額が控除額になります。

| 項目 | 計算式 | 控除額 |

|---|---|---|

| A | 45,000円 | 45,000円 |

| B | (10,500,000円/120㎡)×1/2×200㎡×3% ※床面積は144㎡×2=288㎡で200㎡を超えているため200㎡ |

262,500円 |

| 採用する控除額 | 262,500円 | |

よって、事例の住宅と土地の不動産取得税の計算式はこちらになります。

この不動産取得税の計算式で計算したものがこちらです。

| 不動産 | 計算式 | 不動産取得税 |

|---|---|---|

| 住宅 | (12,500,000円-12,000,000円)×0.03 | 15,000円 |

| 宅地 | 10,500,000円×1/2×0.03-262,500円 | 0円 ※マイナスは0円 |

| 合計 | 15,000円 | |

軽減措置がまったくない場合は92万円でしたが、軽減措置を受けると15,000円まで減額できます。

特に新築住宅の場合は、税制優遇が大きいので、これから新しく家を購入あるいは新築する方は、取得した際に忘れずに、減額申告をしましょう。

新築マンションと中古マンションの不動産取得税

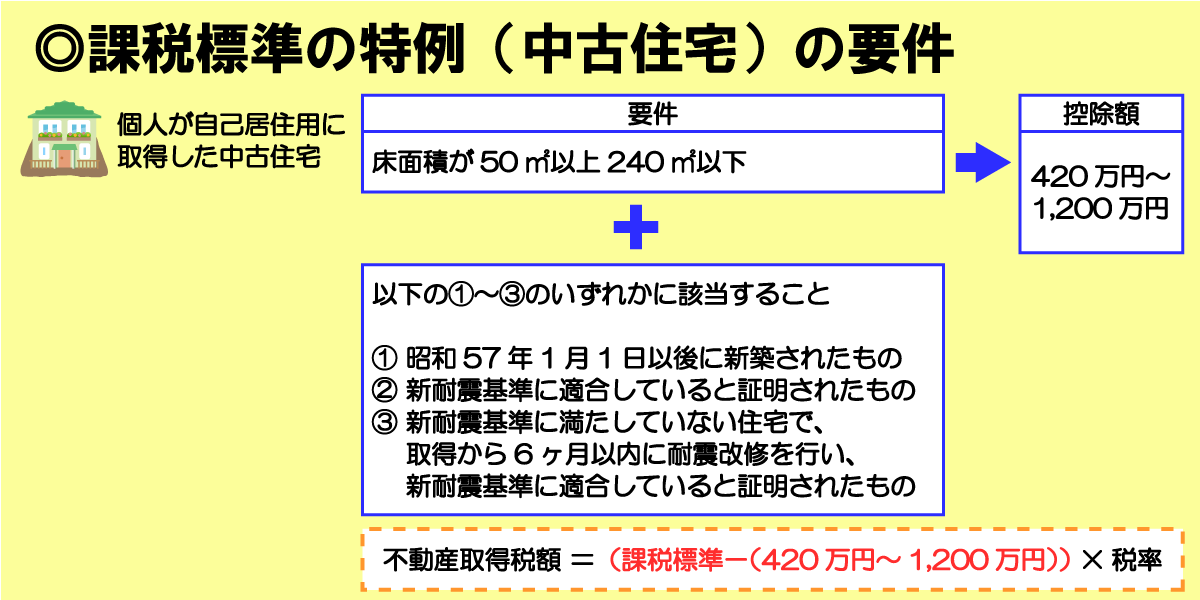

今回は、新築マンションでの不動産取得税について解説していますが、中古マンションを購入したい際の不動産取得税の軽減措置は内容が異なります。

中古マンションの購入も検討に入れている場合は、中古マンションの不動産取得税について理解しておきましょう。

こちらについては、「中古マンションの不動産取得税はいくら?0円になる可能性あり!」で詳しくまとめていますので、ご確認ください。

まとめ

ここまで、新築マンションでの不動産取得税の軽減措置や計算方法について、わかりやすく説明してきました。

- 不動産取得税は、不動産取得時に一度だけかかる税金

- 不動産取得税は、地方税で都道府県に納税

- 不動産の取得には、「有償・無償」「登記の有無」を問わない

- 相続の場合は、不動産取得税は課税されない

他の税金と比べて軽減措置の種類や適用要件が多く、どれが当てはまるのか分からなくなることもあります。

不動産取得税は、納税通知書が送られて納付するものなので、計算方法を細かく理解する必要はありませんが、減額申告すれば大幅に減額されますので、不動産を取得したときは、減額申告だけはしっかりしましょう。

すでに手元に納税通知書が届いている方も、税事務所へ相談すれば軽減措置が受けられる可能性もありますので、すぐに相談してください。

不動産取得税減額申告書の書き方について知りたい方へ

不動産取得税の還付申請について知りたい方へ

不動産取得税還付申請書の書き方について知りたい方へ

相続や遺贈で不動産取得税がかかるのか知りたい方へ

不動産に関する税金について知りたい方へ