住宅ローンを融資してもらう場合は、抵当権を設定します。

抵当権設定は、一般的に司法書士に依頼することが多いですが、「費用がいくらかかるの?」「相場はいくらぐらい?」と気になる方も多いです。

こちらでは、抵当権設定の費用の相場はいくらなのか、費用にはどのようなものが含まれるのか、どのように計算されるのかついて、わかりやすく解説しています。

- 抵当権設定登記と登録免許税の関係は?

- 抵当権設定に必要な費用と相場

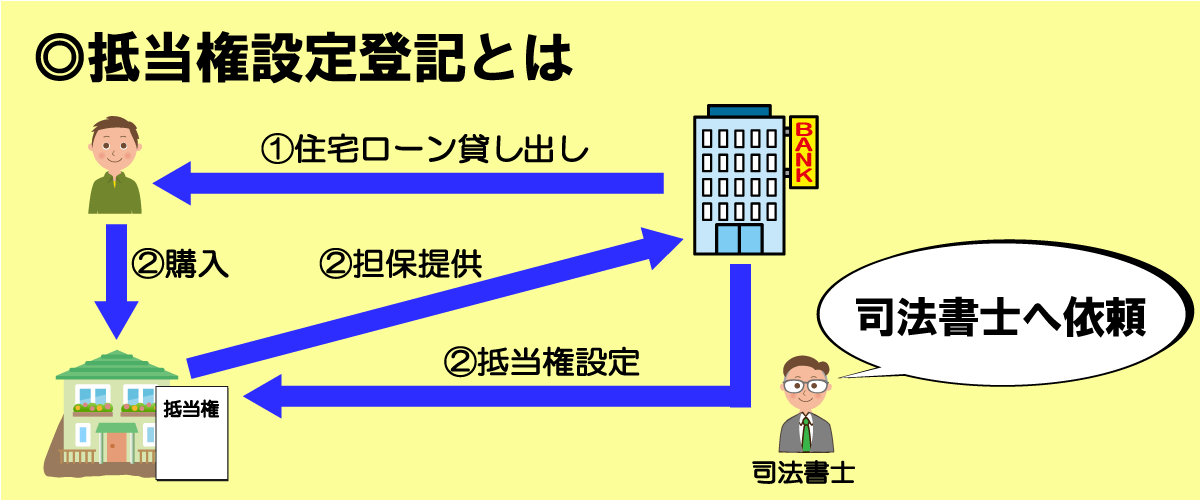

抵当権設定登記とは

抵当権設定登記とは、『不動産を担保として抵当権を設定すること』 です。

住宅ローンなどを借りる際に購入する不動産を借り入れの担保として設定する権利のこと。

融資をする金融機関が抵当権を設定します。

住宅ローンを組んで新築住宅を建てたり、マンションを購入するときは、金融機関がその不動産に抵当権を設定します。

金融機関は、担保物件から優先して弁済を受けられる権利を持つ債権者であり「抵当権者」と呼ばれます。

それに対して、担保物件を提供する債務者つまり住宅ローンの借主は「抵当権設定者」と呼ばれます。

抵当権設定は、住宅ローンが払えなくなった場合の担保ですので、住宅ローンを完済すれば抵当権は不要となり、抵当権抹消手続きをすることで、抵当権が抹消されます。

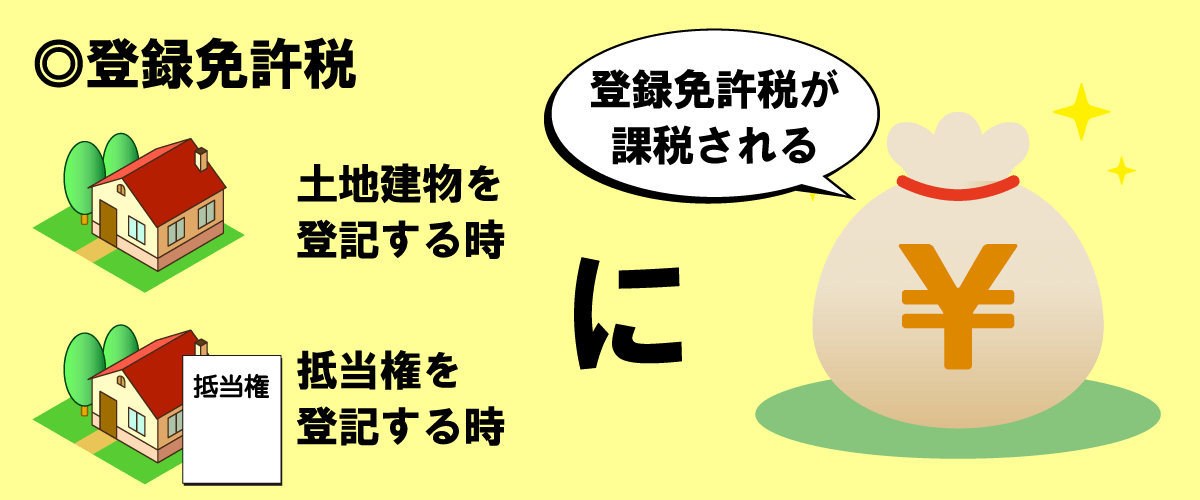

登録免許税とは

登録免許税は 『不動産の所有権や抵当権を登記する際に課税される税金』 です。

例えば、土地や中古住宅を購入するときの所有権移転登記や、新築住宅を建てたときの所有権保存登記をする際に登録免許税がかかります。

住宅ローンを金融機関から借りる場合も、土地や建物を担保に抵当権設定登記をする際に登録免許税がかかります。

抵当権設定登記をする場合は、必ず登録免許税がかかりますので、費用の1つとなります。

登録免許税の計算式

抵当権設定登記の登録免許税の計算式は以下になります。

登録免許税額=債権金額×0.4%

債権金額は、住宅ローンで借りた金額になります。

0.4%の税率については、軽減措置の特例が設けられており、要件を満たすと0.1%が適用されます(租税特別措置法第75条)。

| 登記の種類 | 課税標準 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|---|

| 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |

・本則税率とは、基本となる税率(本来の税率)

・軽減税率とは、要件を満たすことで税率を軽くしたもの

抵当権設定登記の軽減措置は、個人が一定の要件を満たす住宅用家屋の購入資金の借入れのための抵当権を設定する場合のみ適用されます。

この「一定の要件を満たす住宅用家屋」とは、所有権保存登記・所有権移転登記の軽減措置要件を満たす住宅のことです。

- 2020年(令和2年)3月31日までに建物を取得すること

- 自分が住むための住宅であること

- 新築または取得後1年以内の登記であること

- 登記簿面積が50㎡以上であること

- その住宅の所在する市町村等の証明書を添付すること

- 2020年(令和2年)3月31日までに建物を取得すること

- 自分が住むための住宅であること

- 取得後1年以内の登記であること

- 登記簿面積が50㎡以上であること

- 木造一戸建て住宅は築年数20年以内、耐火建築物のマンションは築年数25年以内のもの

- ただし、新耐震基準に適合していることが証明(耐震基準適合証明書など)できれば築年数は問わない

- その住宅の所在する市町村等の証明書を添付すること

登録免許税の軽減措置については、【 登録免許税とは?計算方法や軽減措置と税率をわかりやすく解説! 】で詳しく解説していますので、ご確認ください。

抵当権設定登記に必要な費用と相場

抵当権設定登記に必要な費用は、司法書士に依頼した場合を想定して確認していきます。

抵当権抹消登記をする場合は、自分ですることもできますが、抵当権設定登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

金融機関も司法書士を通して抵当権設定をしなければ、融資してくれないところも多いので、司法書士に依頼した場合を想定して抵当権設定登記に必要な費用と相場を確認していきます。

必要な費用の内訳

抵当権設定登記に必要な費用の内訳には、以下の4つがあります。

- 登録免許税

- 司法書士報酬の報酬料

- 事前調査費用

- 事後謄本の取得費用

- 郵便代

登録免許税

登録免許税は、抵当権設定登記の際に必ず必要な費用です。

仮に2,000万円の住宅ローンで、軽減税率が適用された場合は、

の登録免許税がかかります。

登録免許税は、収入印紙で納付します。

司法書士の報酬料

抵当権設定登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬を支払わなければいけません。

司法書士の報酬料の相場としては、一般的に2万円~5万円円程度かかります。

日本司法書士会連合会では、2018年に報酬アンケートを実施しており、抵当権設定登記の報酬料は以下のような相場となっております。

| 地区 | 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 |

| 北海道地区 | 21,360円 | 36,576円 | 60,283円 |

| 東北地区 | 23,682円 | 35,377円 | 56,073円 |

| 関東地区 | 28,003円 | 39,267円 | 62,417円 |

| 中部地区 | 26,956円 | 38,798円 | 56,763円 |

| 近畿地区 | 28,841円 | 46,219円 | 74,184円 |

| 中国地区 | 28,007円 | 38,720円 | 56,567円 |

| 四国地区 | 28,618円 | 38,303円 | 54,415円 |

| 九州地区 | 26,504円 | 37,600円 | 56,239円 |

| 全国 | 26,496円 | 38,858円 | 59,618円 |

こちらの報酬アンケート結果は、「土地1筆及び建物1棟に,債権額1000万円とする抵当権設定登記手続の代理業務を受任し,登記原因証明情報(金銭消費貸借契約書等)の作成及び登記申請の代理をした場合」の司法書士報酬料となります。

報酬料の項目

司法書士の報酬料には、事務所によって細かく設定している場合もあります。

これまで見かけた項目としては

- 書類作成費

- 調査・付随手続き費(調査料・附属業務)

- 交通費

- 立会料(立会業務・取引立会料)

- 日当

があります。

司法書士の報酬料としてまとめている場合も多いので、比較する場合は、細かい項目を合算して費用を比較しましょう。

他にも、債権金額2,000万円まで2万5000円、5,000万円まで4万円とする事務所や、債権1,000万円につき追加報酬5,000円とする事務所など、債権金額の額によって報酬料が決まるパターンもあります。

事前調査費用

事前調査費用は 『抵当権設定登記の申請をする際に、対象物件の登記情報(所在や面積など)がどのようになっているか調査する費用』のことです。

費用の相場としては、登記事項証明書あるいは、登記事項要約書の取得費用として以下の手数料がかかります。

登記事項証明書は、現在と過去の登記情報が掲載されている。(証明書の効力あり)

登記事項要約書は、現在の最新登記情報が掲載されている。(証明書の効力なし)

| 区分 | 不動産1件に 対する手数料 |

|

|---|---|---|

| 登記事項証明書(謄抄本) | 書面請求 | 600円 |

| オンライン請求・送付 | 500円 | |

| オンライン請求・窓口交付 | 480円 | |

| 登記事項要約書 | 450円 | |

| 全部事項(登記記録の全部の情報の提供) | 登記情報提供サービス | 335円 |

例えば、土地と建物で一番安い登記情報を取得するは、

が必要な費用になります。

事後謄本の取得費用

事後謄本の取得費用は 『抵当権が設定されていることを確認するために、登記事項証明書を取得するための費用』のことです。

費用の相場としては、事前調査費用と同額の費用がかかります。

郵送料

郵送料は 『法務局へ申請を郵送する際の費用と、法務局から書類の返却を受ける際の費用、お客様へ完了書類を返却する際の費用』が含まれます。

中には、直接法務局へ提出する司法書士の方もいますが、費用相場としては1,000~2,000円程度となります。

抵当権設定登記費用の計算式

抵当権設定登記費用を計算式で表すと以下のようになります。

登録免許税+司法書士報酬料+事前調査費用+事後謄本取得費用+郵送料

債券金額別の抵当権設定登記費用モデル

| 債権金額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 |

|---|---|---|---|---|---|

| 登録免許税 | 10,000円 (1,000万円×0.1%) |

20,000円 (2,000万円×0.1%) |

30,000円 (3,000万円×0.1%) |

40,000円 (4,000万円×0.1%) |

50,000円 (5,000万円×0.1%) |

| 司法書士報酬料 | 38,858円 | 38,858円 | 38,858円 | 38,858円 | 38,858円 |

| 事前調査費用 | 670円 (335円×2) |

670円 (335円×2) |

670円 (335円×2) |

670円 (335円×2) |

670円 (335円×2) |

| 事後謄本の取得費用 | 2,000円 (500円×2×2通) |

2,000円 (500円×2×2通) |

2,000円 (500円×2×2通) |

2,000円 (500円×2×2通) |

2,000円 (500円×2×2通) |

| 郵送料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |

| 合計 | 53,028円 | 63,028円 | 73,028円 | 83,028円 | 93,028円 |

※登録免許税の軽減税率提要

※司法書士報酬料は、全国平均38,858円を採用

こちらのモデルから、司法書士に依頼した場合の抵当権設定登記費用の相場は5万円~10万円程度となります。

まとめ

ここまで、抵当権設定の費用の相場はいくらなのか、費用にはどのようなものが含まれるのか、どのように計算されるのかついて、わかりやすく解説しました。

今回は、抵当権設定登記の費用相場を中心に説明しましたが、抵当権設定登記以外にも登記が必要です。

例えば、土地や中古住宅を購入するときの所有権移転登記を、新築住宅を建てたときの所有権保存登記をしなければいけません。

その際にも登録免許税や司法書士の報酬料がかかりますので、それらの費用も含めて予算を考えましょう。

自分で抵当権抹消手続きを考えている方へ

抵当権抹消登記申請書の詳しい書き方を知りたい方へ

売買による登録免許税と計算方法を知りたい方へ

公衆用道路を購入したときの登録免許税の計算方法を知りたい方へ

公衆用道路が0円の登録免許税は非課税ではありません。公衆用道路の課税価格は近傍宅地単価から求めます。公衆用道路とはどのようなものか、公衆用道路の登録免許税の計算方法について分かりやすく解説。