住宅ローンを完済したら、土地や建物に設定されている抵当権を抹消するための抵当権抹消登記の手続きをする必要があります。

一般的には、抵当権抹消登記の手続きを司法書士にお願いしますが、「費用がいくらかかるの?」「相場はいくらぐらい?」と気になる方も多いです。

こちらでは、司法書士に依頼した場合の抵当権抹消費用の相場はいくらなのか、自分で抵当権抹消登記した場合の費用がいくらになるのかついて、わかりやすく解説しています。

- 抵当権抹消登記と登録免許税の関係は?

- 抵当権抹に必要な費用と相場

- 司法書士の報酬料が高くなるケース

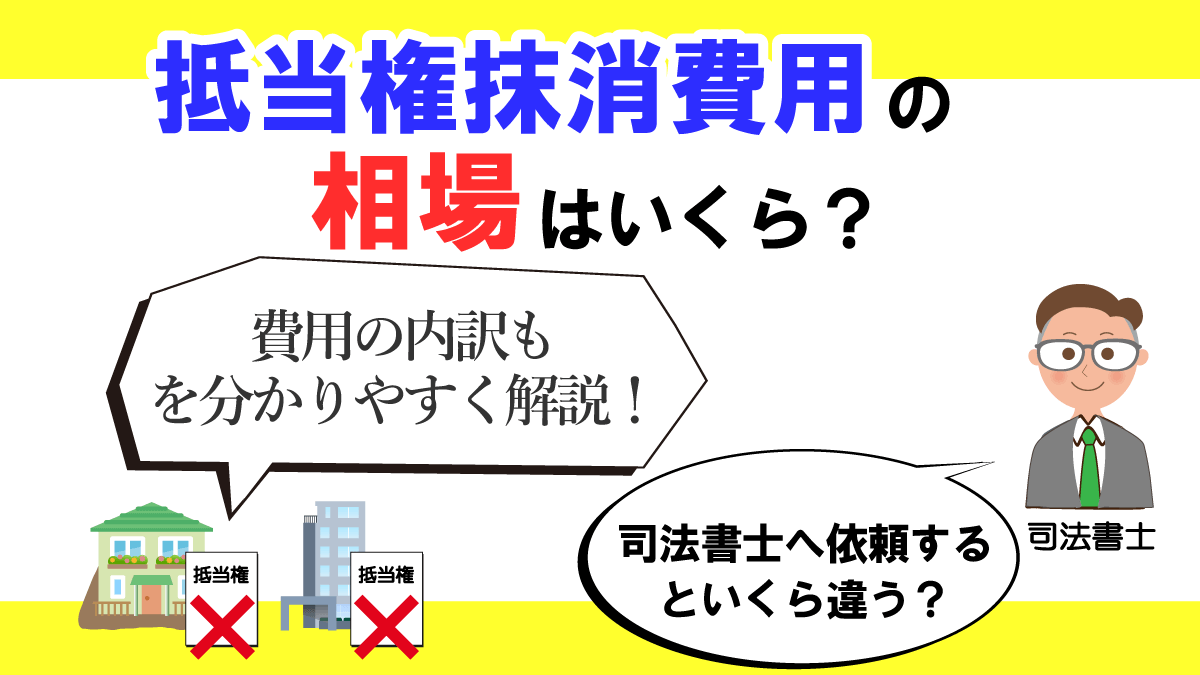

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、『不動産に設定されている抵当権を不動産登記簿から抹消すること』 です。

住宅ローンなどを借りる際に購入する不動産を借り入れの担保として設定する権利のこと。

融資をする金融機関が抵当権を設定します。

住宅ローンを組んで新築住宅を建てたり、マンションを購入するときは、金融機関がその不動産に抵当権を設定します。

抵当権は、住宅ローンが払えなくなった場合の担保ですので、住宅ローンを完済すれば抵当権は不要になります。

一般的には、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼しますが、自分で書類を作成して、管轄の法務局で抵当権抹消手続きをすることもできます。

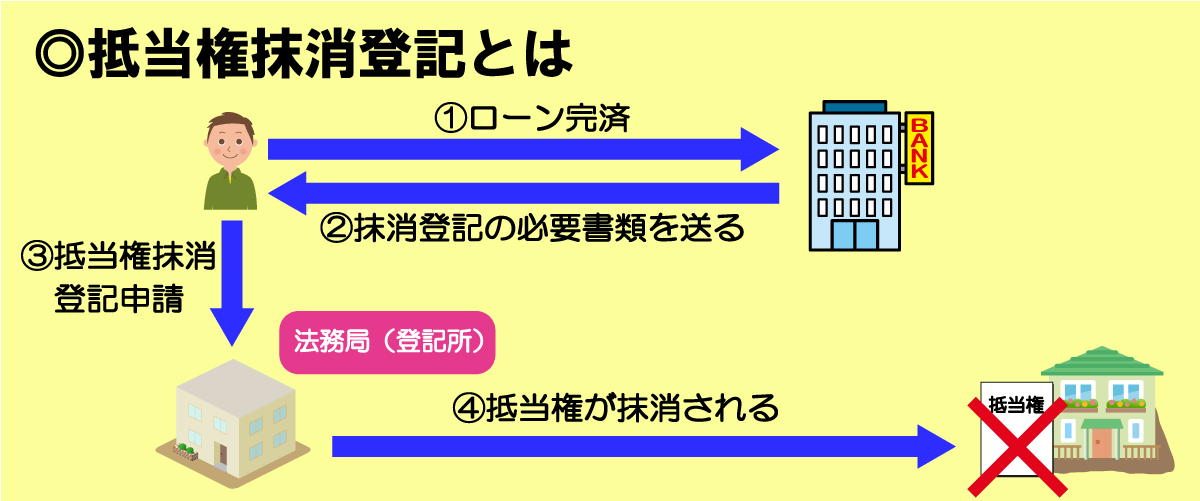

登録免許税とは

登録免許税は 『不動産の所有権や抵当権を登記する際に課税される税金』 で、抵当権抹消登記でも課税されます。

抵当権抹消登記の登録免許税は、1つの不動産につき1,000円かかります。

土地と建物は別々の不動産でカウントされるため、土地と建物の抵当権を抹消する場合は、

必要です。

マンションの場合は、費用が高くなる!?

マンションの場合も、土地とマンションの建物部分を別々にカウントして、登録免許税を支払います。

マンションの土地は、一つの大きな土地に見えますが、登記簿上では、数個の土地に分かれて登記されている場合があります。

数個に分かれている場合は、それぞれカウントされますので、例えば土地が2つに分かれていれば、建物1つ、土地2つで

必要です。

抵当権抹消に必要な費用と相場

抵当権抹消に必要な費用は、司法書士に依頼する場合と、自分で抵当権抹消登記する場合で変わってきます。

自分で抵当権抹消登記する場合

自分で抵当権抹消登記する場合の主な費用は、こちらです。

- 登録免許税

- 事前調査費用

- 事後謄本の取得費用

登録免許税

登録免許税は、司法書士に依頼する場合でも費用は変わりません。

仮に土地と建物に抵当権が設定されている場合は、

が必要な費用になります。

事前調査費用

事前調査費用は 『抵当権抹消の申請をする際に、対象物件の登記情報(所在や面積など)がどのようになっているか調査する費用』のことです。

費用の相場としては、登記事項証明書あるいは、登記事項要約書の取得費用として以下の手数料がかかります。

登記事項証明書は、現在と過去の登記情報が掲載されている。(証明書の効力あり)

登記事項要約書は、現在の最新登記情報が掲載されている。(証明書の効力なし)

| 区分 | 不動産1件に 対する手数料 |

|

|---|---|---|

| 登記事項証明書(謄抄本) | 書面請求 | 600円 |

| オンライン請求・送付 | 500円 | |

| オンライン請求・窓口交付 | 480円 | |

| 登記事項要約書 | 450円 | |

| 全部事項(登記記録の全部の情報の提供) | 登記情報提供サービス | 335円 |

例えば、土地と建物で一番安い登記情報を取得するは、

が必要な費用になります。

事後謄本の取得費用

事後謄本の取得費用は 『抵当権が抹消されていることを確認するために、登記事項証明書を取得するための費用』のことです。

費用の相場としては、事前調査費用と同額の費用がかかります。

ただ、事後謄本の取得は義務ではないので、不要であれば取得しなくても問題ありません。

なにかしら抵当権を抹消したことを証明書として提出する必要のある方は、登記事項証明書を取得しましょう。

司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合

司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の主な費用は、こちらです。

- 登録免許税

- 司法書士報酬の報酬料

- 事前調査費用

- 事後謄本の取得費用

- 郵便代

費用の内訳は、司法書士事務所ごとに違いはありますが、一般的に挙げられるのがこちらの5つです。

登録免許税

登録免許税は、先ほども説明したように司法書士に依頼する場合でも自分で手続きする場合でも費用は変わりません。

司法書士の報酬料

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬を支払わなければいけません。

司法書士の報酬料の相場としては、一般的に5,000~15,000円程度かかります。

日本司法書士会連合会では、2018年に報酬アンケートを実施しており、抵当権抹消登記の報酬料は以下のような相場となっております。

| 地区 | 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 |

| 北海道地区 | 8,358円 | 15,532円 | 30,120円 |

| 東北地区 | 8,307円 | 13,863円 | 22,091円 |

| 関東地区 | 9,536円 | 15,613円 | 26,001円 |

| 中部地区 | 9,839円 | 16,638円 | 35,220円 |

| 近畿地区 | 9,933円 | 18,795円 | 32,444円 |

| 中国地区 | 9,471円 | 15,289円 | 26,682円 |

| 四国地区 | 9,917円 | 14,409円 | 21,562円 |

| 九州地区 | 9,737円 | 13,821円 | 22,676円 |

事前調査費用

司法書士に依頼する場合も対象物件の登記情報を確認するために事前調査を行います。

登記事項証明書あるいは、登記事項要約書の取得費用は、司法書士であっても同様です。

事後謄本の取得費用

司法書士に依頼する場合も抵当権が末梢されているか確認のために、事後謄本を取得します。

こちらも取得費用は、司法書士であっても同様です。

郵送料

郵送料は 『法務局へ申請を郵送する際の費用と、法務局から書類の返却を受ける際の費用、お客様へ完了書類を返却する際の費用』が含まれます。

中には、直接法務局へ提出する司法書士の方もいますが、費用相場としては1,000~2,000円程度となります。

抵当権抹消登記費用の計算式

抵当権抹消登記費用の内訳を、自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合で説明しましたが、改めて抵当権抹消登記費用を計算式で表すと以下のようになります。

(不動産の物件数×1,000円)+事前調査費用+事後謄本取得費用

(不動産の物件×1,000円)+司法書士報酬料+事前調査費用+事後謄本取得費用+郵送料

同じ条件で、自分でやる場合と司法書士に依頼する場合と比較すると以下のようになります。

| 自分で抵当権抹消登記する場合 | 司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 2,000円 (1,000円×2) |

2,000円 (1,000円×2) |

| 司法書士報酬料 | – | 5,000円 |

| 事前調査費用 | 670円 (335円×2) |

670円 (335円×2) |

| 事後謄本の取得費用 | 670円 (335円×2) |

1,000円 (500円×2) |

| 郵送料 | – | 1,500円 |

| 合計 | 3,340円 | 10,170円 |

一番費用として大きいのは、やはり司法書士への報酬料です。

しかし、大きな金額ではないので、手間だと感じる方は、司法書士にお願いしたほうがよいでしょう。

司法書士に依頼した場合の抵当権抹消費用の相場は1万円~1万5千円程度と考えておけば問題ないです。

司法書士の報酬料が高くなるケース

住宅を購入して、住宅ローンを完済後に抵当権抹消登記の手続きをする場合は、これまで説明した費用相場で問題ないですが、

- 住所・氏名が変更になった

- 抵当権抹消をしていない不動産を相続した

のような場合は、手続きが増えるため司法書士の報酬料や納付する税金が増えます。

所有権登記名義人住所変更・所有権登記名義人氏名変更

結婚して氏名が変更になった場合や引越しで住所が変わった場合は、登記簿上の情報と食い違いが発生するため、住所(氏名)変更登記をしなければいけません。

変更登記も

- 登録免許税

- 司法書士の報酬料

- 住民票または戸籍謄本の費用

の別途費用がかかるため、高くなります。

相続登記後に抵当権抹消登記

被相続人が抵当権抹消をしていない不動産を相続した場合は、抵当権抹消登記の前に相続登記を済ませる必要があります。

被相続人は、相続財産を残して亡くなった方

相続登記も

- 登録免許税

- 司法書士の報酬料

- 住民票・戸籍謄本の費用(被相続人・相続人全員)

- 印鑑証明書

などの別途費用がかかるため、高くなります。

まとめ

ここまで、司法書士に依頼した場合の抵当権抹消費用の相場はいくらなのか、自分で抵当権抹消登記した場合の費用がいくらになるのかついて、わかりやすく解説しました。

少しでも自分でやるのは不安という方は、無理せずに司法書士へ依頼しましょう。

もしも自分でやってみようという方は、以下の関連記事で、自分で抵当権抹消登記をやる方法や抵当権抹消登記申請書の書き方を詳しくまとめていますので、合わせて確認しましょう。

自分で抵当権抹消手続きを考えている方へ

抵当権抹消登記申請書の詳しい書き方を知りたい方へ

売買による登録免許税と計算方法を知りたい方へ

公衆用道路を購入したときの登録免許税の計算方法を知りたい方へ

公衆用道路が0円の登録免許税は非課税ではありません。公衆用道路の課税価格は近傍宅地単価から求めます。公衆用道路とはどのようなものか、公衆用道路の登録免許税の計算方法について分かりやすく解説。