タオルやバスタオルに黒カビ(黒ずみ)が生えた場合、対処法としてオキシクリーンを使う方法があります。

オキシクリーンは、カビ取りの洗剤としても活用されますが、間違った使い方をすれば、効果が半減してしまいます。

こちらでは、タオルの黒カビ(黒ずみ)を、オキシクリーンで効果的に除去する方法について詳しくまとめています。

タオルの黒い斑点は黒ずみや汚れ!?

まず、タオルの黒い斑点ですが、黒カビではなく、黒ずみや汚れというケースが多いです。

こちらについては、「タオルの黒い斑点は黒カビじゃない!?」で詳しく解説していますが、黒ずみや汚れだった場合は、バケツにぬるま湯を張り、もみ洗いしてしっかりすすげば汚れは落ちます。

それでも落ちない場合は、オキシクリーンを使って頑固な汚れや黒カビを落としましょう。

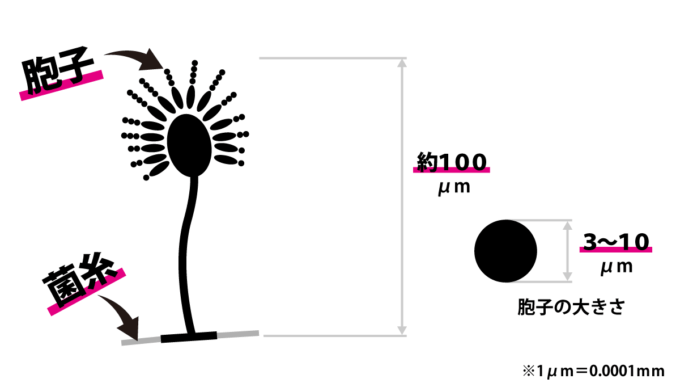

ちなみに黒カビが黒く見えるのは、胞子の色素の色です。

オキシクリーンでは、化学反応によってこの色素を分解して漂白します。

オキシクリーンとは

一般的に使用される漂白剤には、「酸素系漂白剤」と「塩素系漂白剤」の2つがありますが、オキシクリーンは、アメリカで生まれた粉末タイプの「酸素系漂白剤」です。

オキシクリーンの種類

日本で販売されているオキシクリーンには、日本版とアメリカ版の2つがあり、主に以下の種類に分かれます。

日本版とアメリカ版の大きな違いは、界面活性剤が入っているかどうかで、オキシクリーン(日本版)には、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)が入っていません。

オキシクリーンは、カビに特化した酸素系漂白剤ではなく、汗ジミ・黄ばみ・泥汚れなどの衣類や、キッチン、お風呂場、流し台などで使用できる漂白剤です。

後ほど詳しく説明しますが、タオルの黒カビの除去を考えるなら、界面活性剤が入っていない「オキシクリーン(日本版)」を使いましょう。

オキシクリーンの成分

オキシクリーン(日本版)には、以下の成分が含まれています。

- 過炭酸ナトリウム

- 炭酸ナトリウム

過炭酸ナトリウムとは、「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」が2対3のモル比で混合された付加化合物で、日本の法令上では「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」と呼ばれています。(別名:「過炭酸ソーダ」)

過炭酸ナトリウムは、水や金属、有機物と反応する性質があり、水に溶かすと、「炭酸ナトリウム」と「過酸化水素」の2つに分解されます。

炭酸ナトリウム

炭酸ナトリウムは、「炭酸ソーダ」「ソーダ灰」とも呼ばれ、水によく溶け、強いアルカリ性を示します。

そのため、石鹸の洗浄力を高めるためのアルカリ助剤として使われることが多いです。

過酸化水素

過酸化水素からは、酸素が発生し、泡の力で汚れを浮き上がらせます。

また、活性酸素による酸化殺菌の効果があり、カビを殺菌するのに有効です。

つまり、タオルの黒カビを除去するには、過酸化水素から発生する活性酸素が重要な役割を担っているということです。

先ほど、界面活性剤が入っていない「オキシクリーン(日本版)」を使いましょうと説明しましたが、過炭酸ナトリウムに界面活性剤を入れると、酸素の発生量が落ちます。

このことについては、「過炭酸ナトリウムを利用した実験教材」の実験結果で「特に界面活性剤は酸素発生時に大量に泡となり、酸素がうまく発生しない原因と考えられる」と考察されています。

界面活性剤は、油汚れに有効なため、衣類に付着した皮脂などの油汚れを落とす目的であれば効果がありますが、カビに関して言えば、活性酸素が強力な酸化殺菌効果を生むため、効率的に除去するなら酸素量を阻害しない(界面活性剤が入っていない)「オキシクリーン(日本版)」を使ったほうがよいと考えます。

これは、界面活性剤の入った「 オキシクリーン EX(日本版)」では、除去できないという話ではなく、どちらのオキシクリーンが黒カビの除去に効果があるかを考察した話なので、ご注意ください。

また、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)には、カビの種類によって、生育を促進する作用と、生育を阻害する作用の両方を持つ実験結果もあります。(黒カビ[C. cladosporioides]には生育阻害作用が働く)

こちらについては、「 種々の界面活性剤のカビの生育に与える影響」で詳しく考察されていますので、興味のある方は、ご確認ください。

漂白効果

黒カビは、60℃程度のお湯にしっかりタオルを漬け置きすると死滅させることができますが、黒い斑点は落ちません。

タオルについた黒い斑点が黒カビだった場合、黒く見えるのは胞子の色素の色です。

この色素を化学反応によって分解し、漂白してくれるのが活性酸素です。

つまり、オキシクリーン(日本版)は、タオルに付着した黒カビを活性酸素で酸化殺菌し、色素を分解してくれる漂白剤ということです。

タオルの黒カビをオキシクリーンで除去する方法

オキシクリーンには、主に以下のような使い方があります。

- オキシ漬け・・・漬け置き洗い

- オキシ足し・・・汚れ落ちサポート

- オキシかけ・・・溶液を直接かける

- オキシこすり・・・溶液をかけブラシでこする

- オキシ拭き・・・布に溶液を含ませ拭き取る

この中で、タオルの黒カビを除去するのに効果的なのが「オキシ漬け」です。

オキシ漬け

オキシ漬けとは、オキシクリーンで漬け置きする方法のことです。

漬けておくだけの簡単作業なので、以下の6つの工程で、誰でも簡単に実践することができます。

- オキシクリーンを適量入れる

- 黒カビがついたタオルをお湯に漬ける

- バケツに60℃程度のお湯を入れる

- バケツに蓋をする

- 60分ほど漬け置きして、キレイな水ですすぐ

- すぐ外に干す

1. オキシクリーンを適量入れる

まず、バケツにオキシクリーンを適量入れます。

オキシクリーンのキャップが軽量カップになっていて、キャップ1杯は約28g。

オキシ漬けの場合は、4Lのお湯に対してキャップ1杯分が適量となります。

お湯の量は、漬け置きするタオルが、しっかりお湯に浸かるくらいの量を入れてください。

| お湯の水量 | オキシクリーンの量 | 質量パーセント濃度 |

|---|---|---|

| 0.5L | キャップ1/2杯(約14g) | 2.7% |

| 1.0L | キャップ1杯(約28g) | |

| 1.5L | キャップ1+1/2杯(約42g) | |

| 2.0L | キャップ2杯(約56g) | |

| 2.5L | キャップ2+1/2杯(約70g) | |

| 3.0L | キャップ3杯(約84g) |

2. 黒カビがついたタオルをお湯に漬ける

オキシクリーンを入れたら、バケツに黒カビがついたタオルを折り曲げずに広げた状態で入れてください。

3. バケツに60℃程度のお湯を入れる

黒カビがついたタオルを入れたら、60℃程度のお湯を入れます。

濡れたタオルを入れる場合は、バケツに入れるとすぐに2~3℃水温が下がりますので、それを考慮して温度設定してください。

60℃程度のお湯にする理由には、以下の2つがあります。

- 黒カビを熱で死滅させる

- 色素除去の最適温度

黒カビを熱で死滅させる

カビは40℃以上になると生育がとまり、50℃ではとんどの菌糸が死滅することが分かっています。

しかし、「カビ対策マニュアル基礎編/文部科学省」では、カビ胞子は耐熱性があり、特に子嚢胞子は最も耐熱性が高く、80℃で30分程度の加熱処理によりカビを死滅させることができると記述されています。

80℃以上のお湯につけると、生地を傷め、火傷する危険性もあるため、60℃程度のお湯に抑え、長時間漬け置きすることで死滅させていきます。

色素除去の最適温度

「繊維上のかび色素汚染の除去」「過炭酸ソー ダの漂白効果について」「過炭酸ナトリウムを利用した実験教材」の実験結果では、過炭酸ナトリウム(過炭酸ソー ダ)は、概ね60℃~75℃分で60分漬け置きすると、漂白剤の効果が高いと考察しています。

実験結果では、70℃、75℃が一番効果があるという結論に至っていますが、生地の素材を考慮して60℃程度でまずは試してください。

温度調整

お湯の温度を知る術についてですが、60℃程度のお湯を温度計を使わずに調べる方法で、以下のようなものがありました。

- 沸騰しはじめて泡が立ち始めたぐらいが60℃ぐらい

- 沸騰したお湯に同量の水を加えたら60℃ぐらい

- 沸騰したお湯に少し少な目の水を加えたら60℃ぐらい

すべて試してみましたが、温度に差があり当てになりません。

コンロで沸かすとあっという間に温度が上昇し、40℃付近くらいから泡が立ち始めるため、60℃付近との違いが分かりませんでした。

水を加えるというのも、水温が季節によって違うため、量だけの調整は困難です。(都庁付近の水道水の水温データ)

そこで、温度が安定している氷の量で調整すると以下のようになりました。

| お湯の水量 | 氷の数 | 水温 |

|---|---|---|

| 1L | 12個 | 67℃ |

| 13個 | 65℃ | |

| 14個 | 63℃ | |

| 15個 | 61℃ |

実験では、お湯を沸かしてバケツに入れると水温は86℃程度になります。

そこから一気に冷蔵庫で製氷した氷を入れ、水温の変化を計測すると、1Lのお湯に対して、12~15個の氷で、60℃台の水温となります。

冷蔵庫で製氷した氷は、約12ml/個だったため、1Lのお湯に対して144ml~180mlの氷を入れると60℃台の水温となります。

お湯と氷の平衡温度を計算式で求めた場合、氷12個(144ml)で75.3℃となり、計測値と異なります。(様々な仮定や近似を含んでいるため)

一番正確なのは、やはり温度計を使うことですが、温度計で考えている方は、シンプルな棒状温度計か、他でも利用できる料理用温度計がおすすめです。

ちなみに、100円ショップでは、50℃までしか測れるものしか見当たりませんでした。

4. バケツに蓋をする

バケツにお湯を入れると、時間が経つごとに温度が下がってきます。

こちらは、実際に「蓋なし」「蓋あり」「キッチンラップ」別にバケツのお湯の温度がどのように変化したか調べたものです。

| 経過時間 | 蓋なし | 蓋あり | キッチンラップ |

|---|---|---|---|

| 0分 | 89℃ | 92℃ | 91℃ |

| 5分 | 73℃ | 87℃ | 85℃ |

| 10分 | 64℃ | 83℃ | 80℃ |

| 15分 | 57℃ | 79℃ | 76℃ |

| 20分 | 53℃ | 76℃ | 72℃ |

| 25分 | 49℃ | 73℃ | 69℃ |

| 30分 | 46℃ | 70℃ | 66℃ |

| 35分 | 44℃ | 67℃ | 63℃ |

| 40分 | 42℃ | 65℃ | 61℃ |

| 45分 | 40℃ | 63℃ | 58℃ |

| 50分 | 38℃ | 61℃ | 56℃ |

| 55分 | 37℃ | 59℃ | 54℃ |

| 60分 | 35℃ | 57℃ | 53℃ |

| 65分 | 34℃ | 55℃ | 51℃ |

| 70分 | 33℃ | 54℃ | 49℃ |

その時の温度・湿度で違いは出てきますが、蓋あり・なしでは、保温力に差があります。

手元に蓋がない場合は、キッチンラップで密閉して、保温力を高めてください。

5. 60分ほど漬け置きして、キレイな水ですすぐ

蓋をしたら、60分ほど漬け置きします。

実験では、密閉させて60分漬け置きすれば、かき混ぜなくてもオキシクリーンが残らずに溶けていました。

ちなみに、1Lのお湯で雑巾一枚を漬け置きしたときの温度変化は、以下のような結果となりました。

| 経過時間 | 水温 |

|---|---|

| 0分 | 62℃ |

| 5分 | 59℃ |

| 10分 | 56℃ |

| 15分 | 55℃ |

| 20分 | 51℃ |

| 25分 | 49℃ |

| 30分 | 48℃ |

| 35分 | 47℃ |

| 40分 | 45℃ |

| 45分 | 44℃ |

| 50分 | 44℃ |

| 55分 | 43℃ |

| 60分 | 43℃ |

60分経過したら、キレイな水で2回以上すすいでください。

6. すぐ外に干す

すすぎが終わったら、しっかり水気を取って、すぐ外に干してください。

部屋干しすると、モラクセラ菌が増殖して、カビ臭くなる場合があるため、外に干しましょう。

タオルがカビ臭い原因については、「タオルがカビ臭いのは菌が原因!?!タオルの臭いの消し方と予防方法」で詳しく解説しています。

オキシクリーンでも黒カビが取れなかったら?

ネット上では、オキシクリーンでも黒カビが取れなかったという報告がいくつかありますが、中には熱湯にオキシ漬けを行っているのもありました。

綿は耐熱性が高く、殺菌だけを考えるなら熱湯だけで十分です。(オキシクリーンを使う必要なし)

ただし、黒カビは殺菌できても色素が落ちないため、オキシクリーンなどの漂白剤で使って落とします。

黒い色素が落ちないということは、タオルに色素がこびりついて酸化力が足りないということです。

その場合は、お湯に対してのオキシクリーンの量を少し増やすか、酸素系漂白剤より酸化力の強い「塩素系漂白剤」を試してください。

タオルにカビを生えさせないようにするには?

オキシクリーンで黒カビを除去する前に、タオルに黒カビが生えないようにすることも重要です。

黒カビは以下のような環境を好み増殖していきます。

- 温度が15~30℃

- 相対湿度が85%以上(水分活性値0.85以上)

- 栄養分が豊富

こちらの詳しい内容については、「黒カビが増殖しやすい環境」を確認ください。

黒カビは、この3つの環境が揃えば増殖し、タオルはまさに黒カビにとっての好環境です。

そのためには、まず以下の3つを心がけましょう。

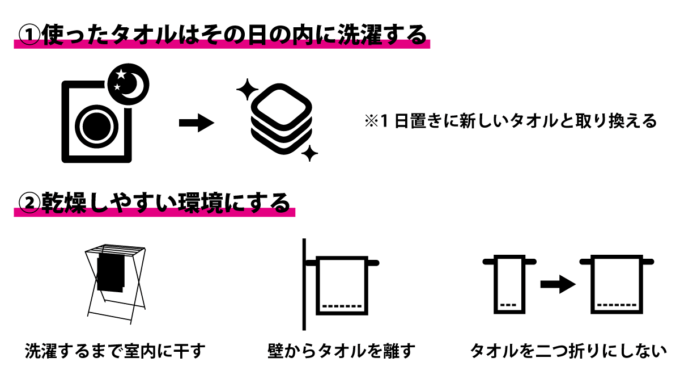

- 使ったタオルはその日の内に洗濯する

- 乾燥しやすい環境にする

- 洗濯槽を定期的に洗浄する

使ったタオルはその日の内に洗濯する

1日使ったタオルは水分を多く含んでおり、黒カビには絶好の環境です。

そのまま放置しておくとカビが増殖していきますので、その日の内に洗濯しましょう。

夜に洗濯できない方は、その日の日中あるいは翌日の朝に洗濯し、1日置きに新しいタオルと取り換えてください。(増殖する前に洗濯)

音が気になって夜洗濯できないと心配する方も多いですが、最近の洗濯機は音がとても静かで、夜でも洗濯できます。

それを可能にしているのが、インバーターです。

音が気になる方は、新しく買い替える際、インバーター式洗濯機を選びましょう。

洗濯が終わったら、すぐに干す

洗濯が終わったら、すぐに干して乾かしてください。

洗濯物の乾き具合は、干す場所の環境(温度・湿度・風)によって変わります。

- 温度が高いと乾きやすい(温度が低いと乾きにくい)

- 湿度が低いと乾きやすい(湿度が高いと乾きにくい)

- 風が強いと乾きやすい(風が弱いと乾きにくい)

部屋干しでなかなか乾かないのは、部屋の湿度が高くなり、洗濯物の水分が蒸発しにくくなるのが原因です。

もしも部屋干しをする場合は、東西方向もしくは南北方向に2か所窓を開けてください。

2か所窓を開けると風が通り、湿った空気が排気され、洗濯物が乾きやすくなります。

また、衣類乾燥機で乾燥させる方も、洗濯が終わったら、すぐに乾燥機にかけてください。

乾燥しやすい環境にする

タオルを濡れたまま放置しておくとカビが増殖しやすくなります。

逆に乾燥しやすい状況を作れば、増殖を抑えることができます。

- 洗濯するまで室内に干す

- 壁からタオルを離す

- タオルを二つ折りにしない

洗濯するまで室内に干す

一人暮らしで、何日かまとめて洗濯する方も多いと思います。

タオルやバスタオルを洗濯カゴあるいは、洗濯槽に入れたまま放置しておくと、黒カビの温床となりますので、まとめて洗濯する場合は、濡れたタオルとバスタオルは洗濯するまで室内に干しましょう。

外に干すと室内より乾燥しやすいメリットがありますが、花粉やホコリがつき、黒カビの栄養源になるデメリットもあるため、自身の環境に合わせて選択してください。

壁からタオルを離す

一般的なタオルハンガーは、濡れたタオルが壁面に触れるため、壁面がカビることがあります。

壁面がカビると胞子がタオルに付着し、増殖しやすくなるため、以下のような壁に接触しないタオルハンガーを利用すると有効です。

タオルを二つ折りにしない

利用しているタオルハンガーの幅が狭い場合、よくタオルを二つ折りにして置いている方がいます。

二つ折りにすると風が通りにくく、タオルが乾燥しにくい状態です。

乾燥しやすい状態にするためには、幅の狭いタオルを利用するなど、タオルを二つ折りにしないようにしましょう。

洗濯槽を定期的に洗浄する

タオルに黒カビが生える原因として、洗濯槽の中のカビが付着することも考えられます。

洗濯槽をキレイに保つには、1~2カ月に1回は、洗濯槽の汚れを落としてくれる「洗濯槽クリーナー」を使って、洗濯槽に付着した菌やカビを除菌してください。

ただし、「洗濯槽クリーナー」を使えば、カビを除菌できますが、効果があるのは、洗濯槽クリーナーが浸かった部分だけです。

それ以外に付着している菌やカビは取り除くことができません。

洗濯機に付着している菌やカビを完全に除去するには、洗濯機を分解して物理的に掃除する方法が一番確実な方法です。

現実的には、洗濯機を分解して掃除をするのはハードルが高いので、確実に掃除をしたい方は「洗濯機クリーニングサービス![]() 」を利用しましょう。

」を利用しましょう。

まとめ

- タオルの黒い斑点は、黒ずみや汚れのケースが多い

- オキシクリーンは、粉末タイプの「酸素系漂白剤」

- オキシクリーンの種類

- オキシクリーン(日本版)・・・界面活性剤なし

- オキシクリーン EX(日本版)・・・界面活性剤あり

- オキシクリーン(アメリカ版)・・・界面活性剤あり

- タオルの黒カビの除去は、「オキシクリーン(日本版)」を使う

- オキシクリーンの成分

- 過炭酸ナトリウム=炭酸ナトリウム+過酸化水素

- 炭酸ナトリウム

- タオルの黒カビをオキシクリーンで除去する方法は、オキシ漬け

- オキシクリーンを適量入れる

- 黒カビがついたタオルをお湯に漬ける

- バケツに60℃程度のお湯を入れる

- バケツに蓋をする

- 60分ほど漬け置きして、キレイな水ですすぐ

- すぐ外に干す

- オキシクリーンでもとれない場合は、量を増やすか、塩素系漂白剤を使う

- カビを生えさせないようにするのは?

- 使ったタオルはその日の内に洗濯する

- 洗濯が終わったらすぐに干す

- 衣類乾燥機にかける

- 乾燥しやすい環境にする

- 洗濯するまで室内に干す

- 壁からタオルを離す

- タオルを二つ折りにしない

- 洗濯槽を定期的に洗浄する

- 「洗濯槽クリーナー」を使う

- 「洗濯機クリーニングサービス」を利用する

- 使ったタオルはその日の内に洗濯する

黒カビに関連する記事一覧

カビの生態や洗剤のメカニズムを知ると、どのように対処すればよいか判断できます。

特にハウスダストアレルギーの方は、アレルゲンの一つであるカビをコントロールすることで、アレルギー症状を抑えることができます。

深く知りたい方は、以下の関連記事や参考文献で理解を深めましょう。

参考文献

こちらの記事は、以下の専門的な参考文献などを基にまとめられています。

- 繊維上のかび色素汚染の除去

- 過炭酸ソーダの漂白効果について/村山紘子・林雅子・矢部章彦

- カビの予防と防菌防黴/NPO法人カビ相談センター理事長・高鳥浩介

- 殺菌損傷 n-Paraffin中における黒カビ胞子の熱死滅について/【東教大・生化工】高橋穣二・針江俊策・小宮耕二

- カビ対策マニュアル基礎編/文部科学省

- 種々の界面活性剤のカビの生育に与える影響/濱田信夫・中村正樹

- 「酸化」と「還元」の話~①漂白剤~/日本化学工業協会

- 過酸化水素による有機物の酸化反応/小方芳郎・田伏岩夫

- 過酸化水素漂白反応機構の基礎理論/森林総合研究所・細谷修二

- 酸化漂白剤を用いた黄変ジミの補正/経営企画室主席研究員・谷啓史

- 漂白剤による色素の退色機構(第1報)/田村隆光・久保園隆康・田村勝・吉村晴夫

![タオルホルダー|ZACK 40424 ATORE タオル掛け タオルハンガー 可動式 レール タオルハンガー 浴室 洗面 キッチン 壁付け DIY ステンレス おしゃれ 雑貨 かっこいい 上質 高級 ホテルライク 男前インテリア インダストリアル ドイツ デザイナーズ HL [在庫有り]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/besign/cabinet/zack/40424.jpg?_ex=128x128)