業者から見積書をもらったけど、「本当に正しい金額なのか?」「ぼったくられていないか?」と不安になることありませんか?

私は、ゼネコンで見積関連業務に長く従事してきましたが、

先に結論からお話すると「見積書は絶対に信じてはいけません!」

私は、ゼネコンで見積関連業務に長く従事してきましたが、長年の経験から皆さんにお伝えしたいことは「見積書は必ずチェックして下さい」ということです。

見積書は見積金額を見るのではなく、必ず項目の内容や数量、単価をチェックしましょう。細かくチェックすると、見積金額が下がることが多いので必ずチェックすることをお勧めします。

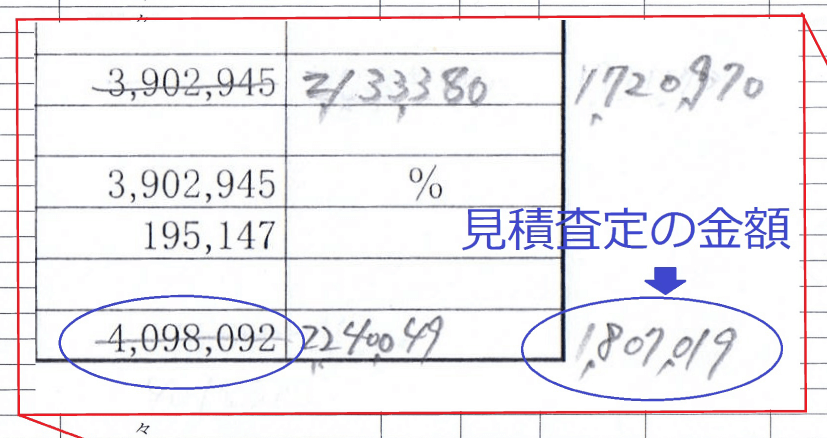

「400万円の見積金額から200万円まで減額させた見積査定の全貌公開」では実際にチェックして200万円減額させた内容を紹介していますので、こちらもご確認ください。

今回は、見積書ができるまでの流れや実際にあったお金の裏話、失敗しないために見積書とうまく付き合う方法を紹介します。

- 見積書ができるまでの流れ

- 実際にあった見積書のミス(2億の損失と3億4千万のぼったくり)

- 見積金額の間違いはいつ気づく!?

- 見積査定があるだけで、間違いの抑止力になる

- 見積書を信じてはいけない理由

- 住宅業界の見積の実態

- 失敗しないために見積書とうまく付き合う方法

見積書ができるまでの流れ

見積書は大きく分けると以下のような流れで完成します。

- 1. 設計図から必要な建築材料の数量を算定して内訳明細書を作成する(積算)

- 2. 内訳明細書を各工事の下請け業者へ渡して単価を入れてもらう

- 3. 各工事の下請け業者の単価に利益を上乗せして単価を入れる(値入)

- 4. 内訳明細書を集計して提出用の見積書を完成させる

設計図から必要な建築材料の数量を算定して内訳明細書を作成する(積算)

建設費を算定するには、設計図からどの工事がどれぐらいの数量と単価でいくらかかるのかを細かく拾い分けます。

この必要な建築材料の項目と数量を算定することを「積算」と言います。

例えば、3m×6mの部屋の床材がフローリングの場合、フローリングの面積は3m×6m=18㎡となり以下のように材料と数量を算定します。

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 床 フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ |

この材料や数量の算定作業は、基本的にスケール(定規)で寸法を測ってアナログで計上する、いわゆる手作業で行われます。

そして、その建物を建設する際に必要な各建築材料と数量を算定して、各工事に集計されたものが「内訳明細書」です。

参考 公共建築工事内訳明細書

積算は、基本的に複数人で手分けして作業を行い、最後に積算担当者のリーダーが内訳明細書にまとめて見積担当者へ渡します。(リーダー=見積担当者の場合もあり)

建築積算を専門に行う建築積算事務所に依頼することが多く、見積担当者は積算した内容について基本的に細かくチェックしません。

・積算事務所が積算した内容は、細かくチェックしない

内訳明細書を各工事の下請け業者へ渡して単価を入れてもらう

内訳明細書ができたら見積担当者が工事別に担当する下請け業者へデータを渡して単価を入れてもらいます。

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 8,000 | 144,000 |

各工事の下請け業者の単価に利益を上乗せして単価を入れる(値入)

各工事の下請け業者から単価をもらったら、内訳明細書の単価に自社の利益を上乗せした単価を入れていきます。この作業を「値入」といいます。

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 9,100 | 163,800 |

下請け業者には、設計図を渡して下請け業者自身に見積書を提出してもらうこともしますが、内訳明細書と下請け業者の見積書を比較して数量に大きな違いがないかをチェックし、施工に必要な項目が抜けていれば見積担当者の判断で内訳明細書に追加します。

ここで重要なのは、積算担当者と下請け業者が提出した内容は、必ずしも一致しないということです。数量についても双方比べて明らかにおかしい場合はチェックしますが、ある程度の誤差は許容されます。

その小さな誤差の積み重ねが本来正しい見積金額と大きな誤差が生まれます。

内訳明細書を集計して提出用の見積書を完成させる

見積担当者は、建築材料以外にも工事に必要な費用などをまとめて最終的にお客さんに提出するための見積書を完成させます。

実際にあった見積書のミス

見積書作成の流れが分かったところで、次は実際にあった見積書のミスを紹介します。

【積算ミス】階数の掛け算間違いで2億円の大赤字

積算は、床の面積や建具(窓・扉)の数を算定する作業ですが、「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」の算数の世界です。

難しい公式を使うのではなく、小学生の面積を求める問題のようなもので、決して難しいものではありません。

単純だからこそ、ちょっとした間違いが大きなミスにつながります。

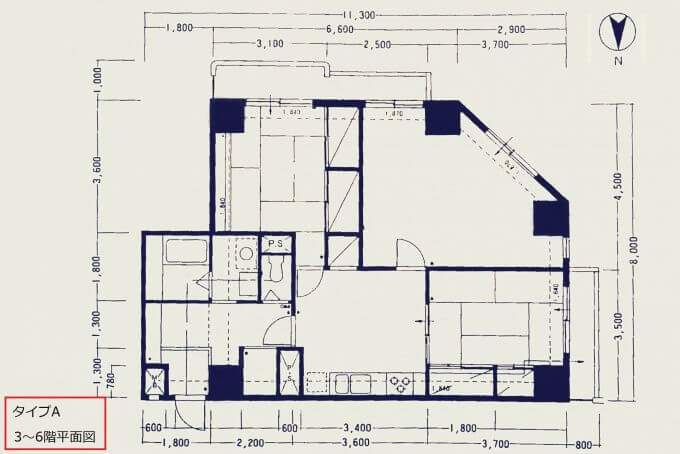

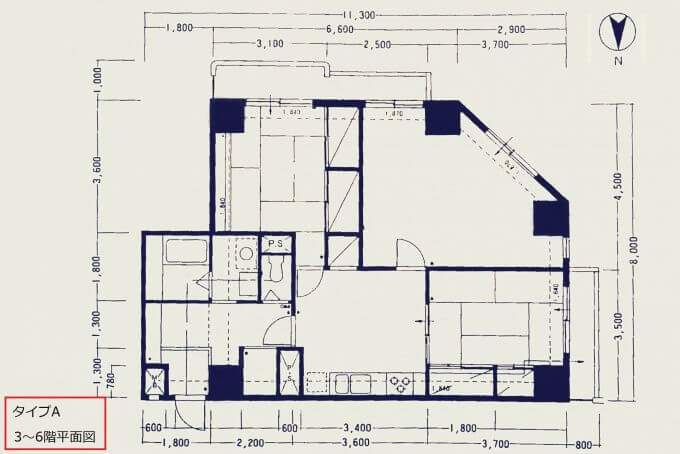

例えば、マンションの場合、各階同じ間取りや同じ仕様であることが多いです。設計図でも「3~6階の平面図」のように同じタイプは1枚の設計図で済ませます。

このような場合、どのように積算するかというと「掛け算」で計算します。

例を挙げると、タイプAの部屋の床のフローリングが30㎡だったとします。

タイプAの部屋は3~6階までありますので、積算する際は「30㎡×4=120㎡」で計算されます。

これは、小学生でもわかる計算方法ですよね。

例では床のフローリングだけで計算しましたが、タイプAの床・壁・天井・建具など全てが同じように「4」を掛けて計算されます。

実際にあった話では、同じような掛け算の間違いで1階分まるごと項目が抜けていたことがありました。その時の抜けた金額が「2億円」です。

お客さんに「少なく計上していました。金額訂正します。」なんてことは言えないので、たった1つの間違いで2億円の損失です。

【見積ミス】データの修正ミスで3億4,000万円多く見積る

実際の業務では、設計変更など流動的に作業を進める場合もあります。その都度積算し直したデータを見積担当者が受け取って見積書に修正していきます。

設計変更の繰り返しや業務の忙しさで、項目の削除忘れや必要項目を誤って削除、数量入力間違いなど修正ミスがとても起こりやすい環境です。

他の支店の話で詳細までは分かりませんが、修正ミスで「3億4,000万円」多く見積もってしまったという話もありました。

多く見積もった分は、謝罪して訂正した見積額を提出すればいいと思われている方もいるかもしれませんが、一度提出した金額をそう簡単に変更することはできません。

一度お客さんに提出した見積書というのは、たとえ間違いがあった場合でも、間違いを認めて訂正するという行為は「その会社の信用問題」に関わるからです。

結局その案件のお客さんは気づくことなく、3億4,000万円多く支払ったことになります。

見積金額の間違いはいつ気づく!?

見積金額の間違いについてどこで間違いに気づくかというと、見積書作成段階で気づくこともありますが、主に「現場からの指摘」と「見積査定」です。

現場からの指摘は見積金額が少ないときだけ

お客さんと契約を結んで建物を建てる際には、建築現場で再度積算しなおしたり、各工事の下請け業者に材料の発注や値段交渉を行います。

その時に下請け業者から出される見積書の内容と、お客さんと契約した見積書の内容が大きく異なったときに、どちらかが間違っていることに気づくのです。

| お客さんと契約した見積金額 | 下請け業者の見積金額 | 差額 |

|---|---|---|

| 600万円 | 200万円 | +400万円 |

仮にお客さんと契約した見積書の内容が間違っていた場合、下請け業者の見積書より高く見積もられていれば、現場から指摘されることはありません。

なぜなら、現場にとっては、その差額分だけ現場の利益であり使えるお金が増えるからです。

もちろん見積ミスであっても、お客さんに返金されることはありません。

| お客さんと契約した見積金額 | 下請け業者の見積金額 | 差額 |

|---|---|---|

| 200万円 | 600万円 | -400万円 |

逆に下請け業者の見積金額が上回る場合は、見積担当者へ内容確認の連絡がきます。現場は、ただ建てるだけでなく、どれだけ利益を得られるかも求められますので、その責任の所在を明確にするためにもどちらが正しいのかをはっきりさせます。

このようにお客さんに提出した見積金額が多く見積もられていた場合は、問題になることはなく、間違いが表にでることもありません。

それだけ、お客さんは損をしています。

・少なく見積もった場合は、現場の指摘からはじめてミスに気づく

見積査定があるだけで、間違いの抑止力になる

ゼネコンのお客さんは企業が多いですが、大手企業にもなれば、本業でもないのに自社内で設計部を設けている会社もあります。

そういったお客さんの場合は、ゼネコン側もチェックが厳しいということを知っているので、大きな間違いが起こりにくいです。

お客さんは基本的に提出した見積書を信じていませんし、その見積書の内容が正しいかどうか、社内でのチェックや外部積算事務所へ積算依頼して内容をチェックしたりと見積書の中身を査定する「見積査定」を行います。

厳しく見積査定する会社は、見積書だけでなく積算した計算式が分かる「積算書」からどういう風に積算しているのかまでチェックするところもあります。

そういうお客さんは、担当者たちにとってはやっかいなお客さんなので、「ミスは許されない」「不正をしてはいけない」といった抑止力が働きます。

このように見積金額の間違いは、誰かが指摘するか、比較対象があって初めてわかるのです。

しかし、分かったとしても氷山の一角で軽微な間違いはスルーされ、本当に見積書が正しいのかどうかは、誰にも分かりません。

軽微な間違いが多ければ多いほど大きな損をすることにもなりかねないので、そうならないためにも「見積査定」は有効な方法です。

見積書を信じてはいけない理由

実際にあった事例を紹介しましたが、「なんでそんな大きな間違いをするのか」と思う方も多いと思います。

見積書作成に携わっている人間が手を抜いてるとか必ずしもそういうことではないですが、ミスを0にすることは不可能ですので、見積書は最初から疑ってかからなければいけません。

金銭感覚が麻痺している

億単位の数字を毎日目にしていると数十万円・数百万円の金額に対して大したことはないと感じるようにお金に対する感覚が麻痺してしまいます。

そういった環境の中、数十万円・数百万円程度のミスは担当者レベルで解決して、問題視されないのが現状です。

これは我々に限ったことではなく、注文住宅を建てる方やマンションを購入する方でも数千万円のお金を扱うので、数万円・数十万円の金額に対して金銭感覚がマヒしがちです。

家を建てることは、多くの人にとって一生に一度の買い物です。大きなお金を扱っているということを絶対に忘れてはいけません。

見積書は一人では作れない

建築物はそのほとんどが一点物です。

車のように本体価格にオプションをつけて「はい、これぐらいです」と簡単に見積書がでるわけではありません。

1つの見積書を作成するのに、数週間から数ヶ月かかることもあります。そして、そこには多くの人が関わっています。

積算料だけでも大型物件なら1,000万円超えは当たり前、3,000万円請求された案件もあります。(積算料はお客さんには請求されません。)

そのほとんどが人件費で、短期間の間にそれだけ多くの人たちが関わっているため、意思疎通ができていなかったりと当然ミスも多くなります。

そして、たとえミスに気づいたとしても「大きなミスだけ」です。

多くの人たちが関わっているため責任に対してどうしても希薄してしまいます。そして、小さなミスは誰にも気づかれず、正しいのか間違いなのか分からないままお客さんは契約しています。

積算には必ず誤差が生じる

図面から必要な建築材料や数量を拾うのが「積算」ですが、10人同じ建物を積算させたら10人とも違う結果になります。

同じような数量になることはあっても、全て完全に一致するということは、まずあり得ません。

例えば、こちらの図面で積算するとします。真四角ではないので、面積の求め方も色々な方法が考えられます。

また、真ん中にトイレがありますが、トイレの寸法が分かりません。こういった寸法が書かれていないところは図面にたくさん存在します。

そういった場合は、スケール(定規)を使って長さを図りますが、その数値が人によって「1.5」だったり「1.6」だったりします。

例でトイレだけを挙げましたが、色々なところで同じような誤差が必ず生じます。

もちろん入力間違いなら明らかに積算ミスと言えますが、小さな誤差は「許容範囲」で問題視されません。

この「許容範囲」の幅が問題で、家を建てるとき、1千円・1万円・10万円・100万円・1,000万円のどの範囲ならあなたは「許容範囲」と許せますか?

見積担当者は、金銭感覚が麻痺しているとお話したように、あなたが思っているより大きな幅が「許容範囲」とされています。

本当の見積金額は契約してから分かる

お客さんに見積書を提出して納得したら契約を結びますが、お客さんに提出した見積金額で下請け業者が請け負うわけではありません。

実際の施工費は、建設現場の現場監督が下請け業者に材料の発注や値段交渉を行い、そこで決まった金額が本当にかかった施工費になります。

また、お客さんに提出する見積書は下請け業者からの単価を入れますが、2、3割増しで請求している場合もあります。というのも、現場での値切り交渉はあたりまえなので、最初からふっかけてくる下請け業者もいるからです。

つまりは、お客さんに提出している見積書というのは、現場の予算そのものです。その予算の範囲内で下請け業者と折衝してやりくりし、なるべく多くの利益を確保しようとします。

金額が大きすぎて気づかない

実際にあった話で億単位のミスを紹介しましたが、中には「なんで気づかないんだ」と思われる方もいるかと思います。

例えば、3億4,000万円多く見積もった事例の見積金額が320億円だったとすると、3億4,000万円は320億円の1%にすぎません。

あなたは、この1%の違いに気づきますか?

注文住宅でも同じことが言えます。ハウスメーカーに見積りを依頼したら「2,500万円」だったとします。しかし、厳密に見積りをすると「2,420万円」でした。見積書を見ただけでこの80万円の差を見抜けますか?

別の角度で相場から見ると、ハウスメーカーの相場は30~70万円/坪ぐらいです。延床面積が150㎡の注文住宅を建てると1,363万円~3,181万円くらいの建設費になります。

2,500万円も2,420万円も相場の範囲内で、仮に400万円多い2,920万円で見積もられていても、「それぐらいするんだ」程度で気づかないと思います。

注文住宅の全国平均建築費は、約3,300万円です。30万円・40万円の差は3,300万円に比べたら1%程度と微々たるものですが、多くの方にとったら月収と同じぐらいの金額です。

月収ぐらいの金額が軽視されがちなのが、見積の世界です。

もしも、「注文住宅を建てるには大きなお金がかかるのは当然だから30万ぐらいは」と思っている方は、すでに金銭感覚が麻痺しています。

総額の見積金額にのまれると許容範囲が大きくなり、損をすることになりかねませんので、ご注意ください。

某大手ハウスメーカーの話

家を建てる時は、ハウスメーカーや工務店・設計事務所に依頼することが多いと思いますが、ハウスメーカーや工務店もゼネコンと同じような構図です。

これからお伝えする内容は、現役の某大手ハウスメーカーの担当者から直接聞いた話です。

見積書には内訳明細書をつけない

見積書を提出する場合は、材料・数量・単価・金額が入った内訳明細書を必ず添付してお客さんへ提出します。

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 床 フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 8,000 | 144,000 |

| ソフト幅木 | 60mm | 17.1 | m | 450 | 7,695 |

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 床 塗膜防水 | 120.0 | ㎡ | 5,000 | 600,000 | |

| サッシ目地シーリング | 210.0 | m | 800 | 168,000 |

しかし、ハウスメーカーでは、細かい内訳明細書は提出せずに、それぞれの工事費がまとまった見積書を数枚にまとめて提出するとのことです。

| 名称 | 数量 | 単位 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 内装仕上工事 | 1.0 | 式 | 151,695 |

| 防水工事 | 1.0 | 式 | 768,000 |

内訳明細書のない見積書は、完全にブラックボックス化した見積書で、プロでもチェックしようがありません。

建設業法では、見積については以下のように書かれています。

(建設工事の見積り等)

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

「努めなければならない」と努力義務ですが、こういった根拠がない見積書はとても危険です。

全てのハウスメーカーや工務店がそうしているというわけではないですが、なぜ、このように簡素な見積書を提出しているかというと、一言でいえば「クレーム対策」だそうです。

細かい内訳をだすと、「後になってクレームがきて対応が大変になるので、あえて出さないようになった」という話でした。

また、ハウスメーカーにならって工務店でも内訳が分からない見積書をお客さんに提出するところも多いとのことです。

下請け業者は見積書を提出しない

建物をたてる際には、当然各工事の下請け業者にどれぐらいかかるのか見積書を依頼します。

しかし、ハウスメーカーの場合は下請け業者が算定した見積書をもらうのではなく、延床面積からだいたいの金額で請け負ってもらうとのことでした。

1階:60㎡ 2階:50㎡

延床面積:60㎡+50㎡=110㎡

建売住宅や注文住宅は同じような家が多いので、下請け業者もハウスメーカーが契約した金額のいくらかで、仕事を受注しているという話です。

ゼネコンの場合は、下請け業者の見積書から間違いに気づくことがありますが、このハウスメーカーの場合は、そういった気づくタイミングすらないということです。

ゼネコンのお客さんは基本的に法人です。しっかりしている会社は、提出された見積書を鵜呑みにせずに見積査定し、正しいかどうかをチェックします。

片や、ハウスメーカーや工務店は、一般消費者がお客さんになることが多いです。中には見積書が正しいのか相見積もりで依頼する方もいますが、単に見積金額の高い・安いで選んでしまうと逆に損をしてしまうことになるかもしれません。

また、「素人だから見積書の中身なんか全然分からないからいいや」と思っている方は、お金をどぶに捨てているようなものです。

経験上、しっかりチェックすれば、見積金額が下がることが多いので、必ずチェックすることをお勧めします。

失敗しないために見積書とうまく付き合う方法

ここまで見積書の裏側について書いてきましたが、「疑いの目を常に持つ」ということは大切なことです。

これは、相手を信用してはいけないということではなく、「あなたの家はあなた自身が守らなければいけない」ということです。

失敗しないためにも見積書とうまく付き合う方法を紹介します。

見積書の内容はハウスメーカーや工務店の質そのもの

見積書は、会社の質そのものです。見積書がしっかり書かれている会社は正当に仕事をしている会社です。

逆に見積書の内容が不明瞭で雑に書かれている会社は、どんぶり勘定で損がでないよう多めに見積もっていますので、まずやめたほうがいいでしょう。

ハウスメーカーや工務店を選ぶときによくありがちなのが、「営業の人はとても信用できる人だから会社も信用できる」というものです。

営業の人間が、積算したり見積書を作成するわけではありません。営業はお客さんから契約をしてもらうことが仕事なので、見積書の裏側なんて知りません。

営業担当者から「お客さんから頼まれたのでお願いします」と言われた内容がとんでもなく大変な作業で、一緒に聞いていた上司が「アホか!」とキレたこともあります。

「営業担当者が信用できる=見積書が正しい」ということはありませんので、「信用しているから問題ない」ではなく、見積書は必ず疑いの目を持ってください。

見積依頼は必ず相見積もりを取る

見積を依頼する場合は、複数の施工業者へ依頼する「相見積もり」を必ず取るようにしてください。比較対象があって初めて、見積書の間違いが見つかります。

最近は、一括見積請求サービスもありますので、色々調べるよりも利用したほうがてっとり早いです。

また、一括見積請求サービスでは「間取りプラン」「注文住宅費用の資金計画書」「土地探し」も無料提案してくれますので、トータルでサポートが受けられるメリットもあります。

一括請求で見積書を見比べると見積書の内容で、その会社の質が分かりますので、取捨選択する意味でも多くの見積依頼をすることをお勧めします。

尚、相見積もりした場合は、見積金額の高い・安いで判断してはいけません。

見積書の内訳明細書は部屋別に依頼する

見積書をもらっても何を書いているのかわからないという方が多いと思います。でも実際は、設計図からすべて材料を計上しているので、材料の情報は図面のどこかに書かれています。

一般的な内訳明細書は

- 外壁工事

- 屋根工事

- 金物工事

- タイトル工事

- 左官工事

- 内装仕上工事

といったように工事毎の項目で集計されています。

これを一般的に「科目別(工事別)」というのですが、見積書作成する際には「部屋別でまとめてほしい」ことを伝えましょう。

例えば、床のフローリングがリビング・寝室・2階子供部屋など色々な部屋に使われていたら

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 59.0 | ㎡ | 9,100 | 536,900 |

のように全ての部屋のフローリング数量でまとめられますが、部屋別にまとめると

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 25.0 | ㎡ | 9,100 | 227,500 |

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 9,100 | 163,800 |

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 16.0 | ㎡ | 9,100 | 145,600 |

と部屋ごとに分けてまとめられます。

もう少し具体的に部屋別を表すと以下のようになります。

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 天井 ビニールクロス | 24.0 | ㎡ | 1,100 | 26,400 | |

| 天井下地 | 石膏ボード t9.5 | 24.0 | ㎡ | 650 | 15,600 |

| 壁 ビニールクロス | 32.0 | ㎡ | 1,100 | 35,200 | |

| 壁下地 | 石膏ボード t12.5 | 32.0 | ㎡ | 900 | 28,800 |

| 床 フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 4,000 | 72,000 |

| ソフト幅木 | 60mm | 17.1 | m | 450 | 7,695 |

| 小計 | 185,695 |

このように部屋ごとに分かれていれば、簡単に数量のチェックもできますし、材料もどれをつかっているのか分かります。

また、グレードを変える時も部屋ごとに変更でき、どこをどうやれば予算の範囲内に抑えれるか検討する場合も、とても分かりやすいです。

見積積算システムでは、最初に「部屋別」で設定すれば、あとで「科目別」でまとめることもできます。(後でも変更できますが、めんどうです)

集計はシステムが行いますので、部屋ごとの数量をチェックすれば、それだけでも間違いをなくすことができます。

おそらく業者の中にはいやな顔をしたり、渋るような会社もありますので、そういった会社は依頼しないようにしましょう。

部屋別にシステム的にもできないという会社も積算・見積レベルの低い会社なので止めたほうがいいです。

・部屋別をいやがる会社に依頼するのをやめましょう

一式計上の多い見積書の施工業者はNG

「一式計上」というのは、どういうことか簡単に説明すると

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 18.0 | ㎡ | 9,100 | 163,800 |

が

| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |

|---|---|---|---|---|---|

| フローリング | 12mm | 1.0 | 式 | 163,800 | 163,800 |

のようになるということです。

こういった一式計上する見積書というのは、チェックする側からしてもまったく内容をチェックできない、ブラックボックス化した見積書です。

ちゃんと計算したものを一式で計上するならまだいいですが、一式で多く計上している見積書は絶対に意図的に分からないようにしています。

これはハウスメーカーの担当者も言っていましたが、一式計上でブラックボックス化するのも、「あとあとクレームが来た時に言い訳ができるようにしている」という話でした。

こういう一式計上が多い見積書をだすハウスメーカーや工務店も依頼しないほうがよいです。

もしも、お客さんに分かりやすく提出しているのであれば、改めて内訳明細書を別でもらってください。それを拒むような会社も絶対依頼してはいけません。

安易な値引きにはだまされない

注文住宅は、見積金額でぼったくられるから不安だと感じて、建売住宅にしようと思った方も要注意です。

建売住宅は最初から金額が分かっているので、その金額で納得すれば、問題ないように思えますが、建売住宅では最初から利益を大きく上乗せして販売しているケースもあります。

こちらは、別の大手ハウスメーカーの営業担当者に聞いた話ですが、担当者によって、割引ができる金額を持っているそうです。

具体的には、元々の販売価格に最初から300万円を上乗せした状態で販売を開始します。

この300万円が営業担当者が値引きできる金額です。

値引き交渉をしてこないお客さんには、そのまま販売価格に300万円上乗せした金額で契約しますが、値引き交渉してくるお客さんや悩んでいるお客さんには、300万円の範囲で値引きをして契約するそうです。

お客さんは値引きを喜びますが、ハウスメーカー側からすると上乗せした金額に対して値引きしただけで痛くも痒くもありません。

安易に値引きしてくる業者は、信用しないほうがよいです。

自分で積算する

見積書が正しいかどうかは、必ずチェックする必要があります。相見積もりで見積書を比較しますが、まずはご自身で積算することをお勧めします。

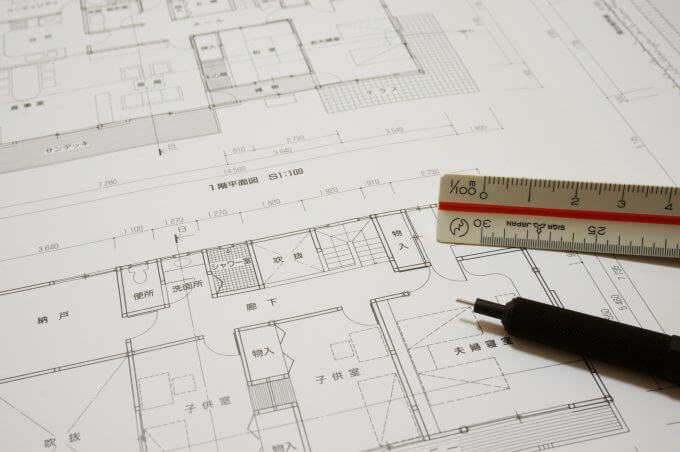

これは、すべて積算する必要はありません。分かる部分の面積だけをまずは積算してみてください。「平面図」「断面図」「立面図」の3つを見れば、基本部屋ごとの面積は誰でも算定できます。

例えば、図面から2階子供部屋の情報を以下とします。窓と扉は1つずつあります。

部屋の幅:3m

部屋の奥行:4m

天井の高さ:2.4m

扉の大きさ:W0.68m×H2.0m

窓の大きさ:W1.69m×H0.77m

2階子供部屋の情報から床・壁・天井の面積を求めると以下のようになります。

床・天井の面積:3m×4m=12㎡

扉の大きさ:0.68m×2.0m=1.36㎡

窓の大きさ:1.69m×0.77m=1.31㎡

壁の面積:(3m+4m)×2×2.4m-1.36㎡-1.31㎡=30.93㎡

壁の面積は扉と窓の面積を差し引けば壁の表面仕上げの数量となります。例えば、壁がクロスであればクロスの数量が30.93㎡となっているはずです。

このようにすべての部屋の面積と外壁や屋根の面積を出しておいて、見積書の数量と比べれば自分自身でも簡単なチェックをすることができます。

| 室名 | 床 | 幅木 | 壁 | 天井 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2階子供部屋 | フローリング t12 | ソフト幅木 H60 | ビニールクロス | ビニールクロス |

どこにどの建築材料を使用しているかは、設計図書の前の方にある「仕上げ表」に部屋ごとに書かれています。外壁や屋根も書いてありますので、見積書から同じような項目を探して数量をチェックしてみてください。

もしも、自分で算定した数量より多い場合は、どんどん指摘しましょう。もしも間違いであれば、その積み重ねでどんどん見積金額が下がっていきます。

あまりに間違いが多い場合は、ほかでも間違っている可能性が高いので、しっかりチェックしたほうがいいです。

また、自分でチェックしてみても分からなかったり不安な場合は、第三者の専門家に見積査定してもらいましょう。

見積もり査定を行ってくれる業者もいれば、数量のチェックなら積算事務所が全国にありますので、そちらに相談してもいいです。

見積査定で数十万かかっても、数量間違いで数百万多く見積もられていたということもありますので、専門家に頼むのも一つの方法です。

グレードや設計変更は見積書チェックが終わってから

予算オーバーをしている場合は、その金額で建てるよう勧めるか、グレードを下げたり設計変更を提案される方も多いと思います。

正しいかどうかも分からない見積金額からのグレードや設計変更はナンセンスです。

お互いが納得して契約するためにも、まずは見積書が正しいのかどうかをチェックすることをお勧めします。